« Ils ne nous croiront pas, ou bien ils s’en foutront ». Les Carnets de Guerre de Louis Barthas

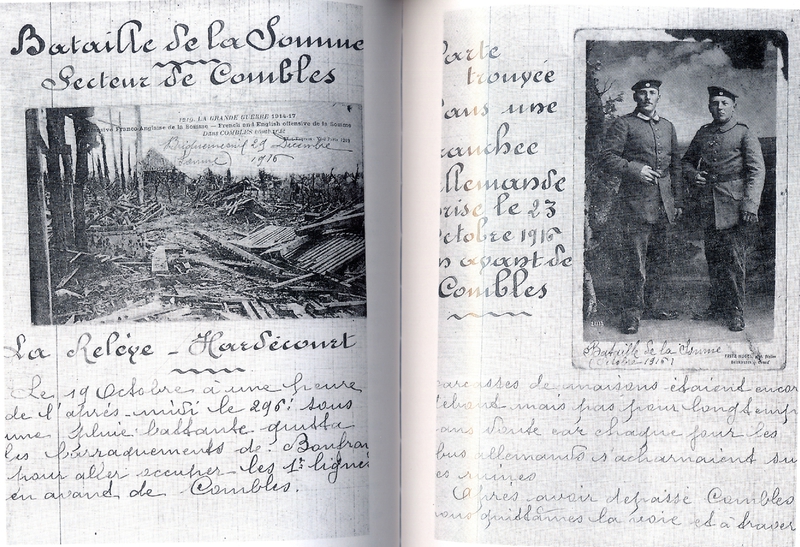

Deux pages des carnets de guerre de Louis Barthas

« Ils ne nous croiront pas, ou bien ils s’en foutront ». Les Carnets de Guerre de Louis Barthas

Ces Carnets de Louis Barthas, depuis longtemps, je les voyais cités par les meilleurs historiens de la guerre de 14, mais je ne les avais jusque là jamais lus. J’ai profité de la parution de l’édition du centenaire (La Découverte/ poche), due à Rémy Cazals, découvreur et éditeur du texte chez Maspero en 1978. Comme tous ceux qui s’y sont plongés, j’ai été époustouflé, médusé, émerveillé par la force et la précision du témoignage, la hauteur de vue, la finesse d’analyse, la qualité d’écriture du tonnelier de Peyriac-Minervois (Aude), simple caporal dans les 280e, 296e et 248e régiments d’infanterie tout au long des quatre années de guerre dans les tranchées de Notre-Dame-de-Lorette, de Verdun, de La Somme et du Chemin des Dames.

Témoin

L’écriture répond à l’impératif absolu du témoignage, de la guerre vécue par ceux d’en bas, dont Jean Norton Cru, dans les années 20, a fait la théorie étayée sur un immense recueil de textes, qui montre que cette nécessité fut largement partagée par les combattants de première ligne confrontés à une dénégation permanente de la réalité par les dispositifs de « bourrage de crâne » déployés par les états-majors et relayés par la presse. Je pense évidemment, dans le cadre de ce blog, aux lettres du front rédigées en occitan de Louis Bonfils, découvertes grâce au travail de Guy Barral, accessibles en ligne, qui doivent paraître cette année à Montpellier (voir la présentation de ces lettres ici), un auteur que, comme Barthas, Cru n’a pas pu connaître[1]. Cette injonction, de dire la vérité, la terrible vérité, dans la perpétuelle menace d’une mort imminente, contre les mensonges perpétuels des discours officiels et autorisés, est exprimée par Bartas, dans un vocabulaire de la plus grande immédiateté : « – Et toi, me dit Ferié, toi qui écris la vie que nous menons, au moins ne cache rien, il faut dire tout./ – Oui, oui, tout, tout. Nous serons là pour témoins, on crèvera pas tous peut-être, appuyèrent les autres./ – Ils ne nous croiront pas, dit Mondiès, ou bien ils s’en foutront… » (p. 130). Camille Mondiès, instituteur à Pépieux (Aude), comme le camarade illettré Ayrix (de Narbonne), dont il écrivait les lettres, allait être tué, déchiqueté par un obus, dans une tranchée de Lorette. « Ils ne nous croiront pas, ou bien ils s’en foutront » : quelle effrayante lucidité ! Un historien de la Grande Guerre n’a-t-ils pas été jusqu’à parler de la « tyrannie du témoignage » ? Le rejet des témoignages des poilus permet de développer en toute liberté la thèse du « consentement patriotique » ou « sacrifice consenti », pour expliquer l’attitude globale des soldats mobilisés. L’idéologie des états majors a ainsi triomphé jusque dans les livres d’histoire, faute d’accorder du crédit aux témoins d’en bas ; Mondiès, hélas, avait raison.

Ce que décrit Barthas – dont les carnets ne furent publiés que soixante ans après la fin de la guerre et cela bien sûr est aussi on ne peut plus significatif – est justement le divorce complet entre la manière de vivre et de penser la guerre dans les tranchées et la représentation que s’en faisaient les officiers supérieurs, qui ne cessaient de prodiguer aux troupes des mensonges inutiles par crainte de rébellion. « … nos grands chefs ne pouvaient comprendre comment des hommes libres jusqu’à la minute fatale de la guerre se puissent soumettre sans le moindre murmure, presque volontairement à ce sacrifice qu’ils savaient vain et inutile avec plus de docilité qu’un troupeau d’esclaves poussé dans la Rome antique vers quelque insoupçonné supplice ». Tout à la fois, ils ne pouvaient pas ne pas savoir : « nos chefs ne s’y trompaient pas, ils savaient bien eux que ce n’était pas la flamme du patriotisme qui inspirait cet esprit de sacrifice, c’était seulement esprit de bravade pour ne pas sembler plus poltron que son voisin, puis la présomptueuse confiance en son étoile, pour certains la secrète et futile ambition d’une décoration, d’un galon, enfin pour la masse l’inutilité de récriminer contre une fatalité implacable./ Les craintes de nos chefs de voir les soldats hésiter, se cabrer dans un sursaut instinctif comme le dernier, le plus stupide des animaux devant la mort étaient donc vaines, mais vivant trop loin du soldat et trop haut au-dessus de lui pour connaître sa mentalité ils se couvrirent de ridicule par une odieuse comédie. » (p. 376). L’odieuse comédie consistait en l’occurrence à faire croire au 296e régiment qu’il ne partait pas à première ligne alors qu’on l’amenait à l’abattoir.

Je crois que l’on peut juger à cette citation de la pertinence et de la finesse des analyses de cet extraordinaire tonnelier, militant socialiste ayant participé activement aux événements viticoles de 1907 et pacifiste avant, durant et jusqu’à la fin de cette guerre, dont il ne cesse de dénoncer l’absurdité et l’horreur. Ce n’était certes pas « la flamme du patriotisme » qui animait l’obéissance, d’ailleurs relative (Barthas décrit mille gestes de désobéissance aux ordres, modestes ou caractérisés sous la menace permanente du conseil de guerre). Pourquoi donc, écrit Frédéric Rousseau dans sa réédition de La Guerre censurée (Seuil, 2003) ne pas utiliser, plutôt que les notions fausses ou du moins très ambiguës de consentement et d’assentiment, des termes comme ceux « d’obéissance, de patience, de résignation » ? Selon moi, la raison en est à la fois l’adhésion idéologique foncière d’une partie non négligeable, aujourd’hui encore, des historiens au discours de propagande patriotique (le syntagme de « culture de guerre », permettant d’éviter de parler en terme de propagande, de manipulation, de désinformation…), mais aussi de leur identification sociale à l’élite, hauts gradés et intellectuels « embusqués ».

Or, comme ne cesse de le montrer Barthas, l’esprit des poilus, la manière dont ils vivent la guerre, le contenu de leurs échanges de tous les instants, restaient soigneusement dissimulé aux états-majors. Par exemple, voici comment le caporal décrit l’escouade, unité militaire de base : « elle est une petite famille, un foyer d’affection où règnent entre ses membres de vifs sentiments de solidarité, de dévouement, d’intimité d’où l’officier et le simple sergent lui-même sont exclus ; devant eux, le soldat ne se livre pas, se méfie, et un officier qui voudra tenter de décrire comme moi cette vie étrange de la tranchée n’aura jamais connu si ce n’est quelques fois par surprises les vrais sentiments, le véritable esprit, le net langage du soldat ni son ultime pensée. » (p. 175). Voilà, on ne saurait mieux dire. On peut, après cela, faire le roman patriotique du consentement…

Question méridionale

Barthas, entre autre mille choses, traite, et ne pouvait pas ne pas traiter de la question méridionale, obsédante avec et après l’affaire du XVe corps d’armée (voir l’article en ligne de Jean-Yves Le Naour, auteur de Désunion nationale : la légende noire des soldats du Midi, 2011 et 2013). Décrivant un repli du 280e régiment lors de ce qu’il appelle « l’offensive sanglante et stérile du 25 septembre 1915 », il écrit : « Ah dira-t-on, ces Méridionaux, toujours prêts à tourner les talons, mais parmi nous il y avait des Parisiens, des Bretons, et je remarquai qu’ils se débinaient aussi vite que nous » (p. 188). Il évoque sans ambages les querelles, parfois très violentes, entre des soldats du 296e, composé de méridionaux et d’autres poilus : « Les raisons en étaient toujours les mêmes : l’antagonisme, la haine existant entre le Midi d’une part et les autres parties de la France ». Et il ajoute : « ces sentiments regrettables toujours à l’état latent passaient parfois à l’état aigu quand quelques bouteilles de vin échauffaient les cervelles des descendants des Wisigoths et de ceux des Francs » (p. 342). Il parle surtout, non sans amertume, de la dissolution du 296e. Le dépôt de ce régiment, explique-t-il, était à Béziers, « où en 1907, lors des troubles viticoles, le régiment se révolta », et il ne lui sembla que cette dissolution au moment où « le bourreau du midi » Clémenceau revenait aux affaires n’était pas un hasard (p. 489).

La langue

Barthas est cependant fort peu sensible à la question linguistique. Lui qui s’applique à écrire le meilleur français (et il y parvient avec une maîtrise qui laisse pantois, pour un homme ne possédant que son certificat d’étude, certes reçu premier du canton !), ne donne que quelques indications, au long de ces 500 pages sur la langue quotidiennement parlée par ces hommes qui, au moins dans les premières années de guerre, étaient pour la plupart issus des mêmes régions, souvent mêmes venaient des mêmes villages (le nombre de Peyriacois qu’il a rencontré sur le front est vraiment étonnant). Cependant, il s’agit d’indications précieuses qui en disent long sur l’importance et l’intensité des échanges en occitan et en breton.

Ainsi lorsqu’il raconte comment à Lorette on demande à son escouade de fouiller les femmes suspectes de passer de l’alcool (« on laissait passer généralement les vieilles, mais on arrêtait inflexiblement toutes les jeunes et on usait et abusait de notre consigne en palpant les rotondités et les parties les plus saillantes de leur personne »), il précise : « Quelques-unes glissaient entre nos mains et s’esquivaient en nous faisant un pan de nez disant « Baï té fa rasa » (va te faire raser), expression méridionale qu’elles avaient apprise. » (p. 98). Vai te far rasar ! Ainsi des phrases d’occitan, circulaient parmi les jeunes femmes du Pas-de-Calais, en « contact » avec les poilus, sachant les utiliser à bon escient !

Lorsqu’on délivre les soldats de certains gradés honnis, c’est en occitan qu’ils se congratulent : « Aben pas maï le Kronprinz » (avem pas mai le Kronprinz : on n’a plus de Kronprinz); « Quatré-Els es partit » (quatre uèls es partit : Quatre-Yeux est parti) (p. 265). Les gradés reçoivent ainsi fréquemment des sobriquets « patois ». Le général Niessel lui-même, « un batailleur qui ne rêvait que combats et assauts […] fut vite baptisé le général « Tenglandi » (p. 163).Une note de Rémi Cazals qui vraiment aurait pu faire l’effort de donner – en note bien sûr – la graphie correcte (en l’occurrence « t’englandi »), nous dit : « expression occitane qui signifie « je vais te cogner ». La traduction n’est pas exacte (t’englandi signifie à la fois : je te cogne – et non pas je vais te cogner –, je te démolis, je t’écrase, formule qui en dit très long en effet sur ce que les poilus pensait des rodomontades belliqueuses de leurs généraux).[2]

L'escouade est-elle hébergée par une petite vieille importune, passant son temps à inspecté l'état de ses meubles ? « 'Vieille fée ! quel crampon ! au diable cette manique', criait on en patois après chaque inspection » (p. 429).

L’évocation d’un camarade auvergnat, Thoumazou, perdu au milieu des Audois, montre aussi comment l’intercompréhension fonctionnait dans les tranchées : « il se plaisait en notre société, aimait, admirait la pétulance, le verbiage, les expressions pittoresques, les jurons sonores qui caractérisent l’esprit et le caractère méridional » (p. 392).

Arrivé au 248e régiment, Barthas note que les Bretons, échangent aussi dans leur langue (il se sentit d’ailleurs d’abord bien seul, « au milieu de gens indifférents sinon hostiles, parlant un langage incompréhensible » p.496) et il rapporte leurs interjections les plus habituelles : « Fil d’en Dou ! (fils de Dieu) ; Mou maïné ! (mon âme !), Ma Doué ! (ma Dame) » (p. 520; en fait Ma Doué signifie Mon Dieu).

Plusieurs épisodes montrent que les mots qui viennent spontanément à la bouche des poilus sont ceux de leur langue maternelle : « ‘Qu’es aco ?’ cria le Toulousain Simard », surpris par un raffut inattendu dans une galerie (p. 476). Ou bien dans cette anecdote édifiante, où l’usage du « patois » sert aussi à défier l’autorité : le soldat Gontran de Caunes-Minervois, comme d’autres, rendait visite à la tranchée ennemie où il avait sympathisé avec les soldats allemands. Un officier, Grubois, surnommé « Gueule de Bois », le surpris : « je vous y prends, vous serez fusillé demain. Qu’on arrête cet homme ». Personne ne bougea, les hommes regardaient stupides cette scène. Gontran affolé par cette menace de l’officier escalada le talus de la tranchée en lui criant : « Béni mé querré », et en quelques enjambées il fut à la tranchée ennemie d’où il ne revint plus » (p. 217). « Veni me quèrre » : « Viens me chercher ! » Gontran fut condamné à mort par contumace.

Il ne fut pas le seul à « fraterniser », et Barthas écrit de très belles lignes à ce sujet. Il parle aussi de ceux qui se constituaient prisonniers aux Allemands pour en finir. Ainsi évoque-t-il « le soldat Sabatier, de Rieux [Minervois] » : « du même bataillon que moi ; illettré, ignorant et simple d’esprit, ne comprenant pas même le français, Sabatier eût été incapable sans mon aide de rejoindre le front » (p. 227). Dans les jours qui suivent sa mobilisation, ce Sabatier, eut un comportement assez embarrassant pour son camarade. Ainsi, dans une situation délicate face à un officier : « … Sabatier qui n’avait rien compris à cette conversation en français s’écria en patois : « ‘Eh bien, il n’y a donc pas moyen d’aller boire un verre ?’ Et il ponctua ses paroles de son habituel éclat de rire sonore et prolongé […] ‘Sommes-nous en France ici ou chez les Boches ?’ hurla-t-il » (p. 229). On voit d’ailleurs, à travers cet exemple unique dans le récit, qu’en 1914 le bilinguisme était la règle et qu’il était exceptionnel de rencontrer un soldat du midi ne connaissant pas, ou très mal, le français. Or voilà que, plus de 200 pages plus loin, nous retrouvons le même, se constituant prisonnier chez les Allemands : « Le camarade Sabatier, mort lorsque j’écris ces lignes, illettré et simple d’esprit, n’avait, comme pas mal d’autres d’ailleurs, jamais compris pourquoi l’on était en guerre ; on n’avait pas demandé son avis pour la déclarer, il ne demanda la permission à personne pour s’esquiver chez les Allemands. « Guerre finie », dirent ceux-ci lorsque Sabatier et son camarade tombèrent dans leur tranchée, c’est tout ce qu’ils demandaient » (p. 468).

Une fois de plus le commentaire de Barthas est tranchant et d’une liberté d’esprit exemplaire, lui qui ne cesse de dénoncer la condition « d’esclave » du poilu, c’est-à-dire d’un être auquel tous les droits de citoyenneté ont été retirés, pris entre le feu ennemi et la menace du conseil de guerre. Ce n’en déplaise aux patriotards de tous bords qui profitent de ce centenaire pour nous refaire l’éloge du sacrifice consenti et du corps mystique de la nation aujourd’hui menacée par le complot de l’Europe et des régionalistes. Le socialiste jaurésien Barthas était d’une tout autre trempe.

Jean-Pierre Cavaillé

Voir sur ce blog, outre sur Les Lettres du front du félibre Louis Bonfils,

Les voix occitanes dans les tranchées de 14-18

Peire Azema, La lenga d’òc a l’armada, 1919

La protestation du poilu félibre Elie Vianès

Maudita siá la guerra. Roland Berland, Los Jorns Telhoù

[1] Du Témoignage, Gallimard, 1930, repris (sans l’anthologie) par les éditions Allia, 2

[2] Évidemment je pinaille. Mais parce que c’est toujours la même affaire ! Un historien aussi sérieux que Cazals donne évidemment des cartes irréprochables, des notices biographiques exactes, des références contrôlées, une correction irréprochable de la langue française, autant d’exigences professionnelles qui ne sont pas requises des historiens en particulier et des universitaires en général (du moins en France) pour traiter des langues minoritaires. Sachons gré cependant à Cazals d’utiliser l’adjectif occitan plutôt que patois.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F98%2F115864%2F84475969_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F63%2F115864%2F88709368_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F58%2F115864%2F54938750_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F39%2F115864%2F44921128_o.jpg)