L’engagement des linguistes pour les langues en danger

Le linguisque Alex François au travail... (illustration stéréotypique)

(copie à télécharger en format rtf : Observatoire)

L’engagement des linguistes pour les langues en danger

Une lecture de : Cahiers de l’Observatoire des pratiques linguistiques, n° 3 « Langues de France, langues en danger : aménagement et rôle des linguistes »

Ce recueil, dont vous trouvez la version pdf en ligne, contient un ensemble d’articles traitant des diverses formes d’engagement des linguistes de terrain pour les langues en danger (LED, il y aurait pas mal à dire des effets sémantiques induits par l’adoption de cet acronyme[1]), c’est-à-dire, évidemment, pour leurs locuteurs. Plus précisément, des linguistes y parlent de leur propre engagement de terrain. Il s’agit donc d’analyses internes à la profession et d’autoanalyses. Il y manque ainsi, c’est la première observation critique que je ferai, des regards extérieurs, non filtrés par le linguiste[2].

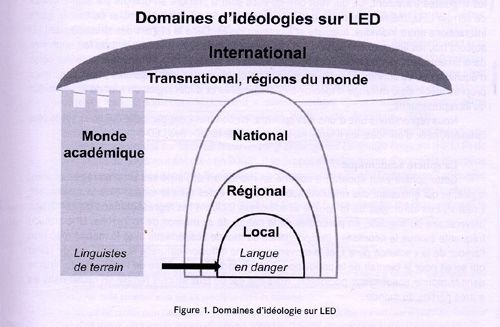

Le recueil n’en demeure pas moins très intéressant (je parlerai ici surtout des articles qui se concentrent sur le sujet principal). Est mise en avant l’implication du linguiste de terrain dans la reconnaissance des situations de multilinguisme et de plurilinguisme et surtout des entreprises de revitalisation. Cet engagement ne va pas sans négociations permanentes avec les « idéologies » (entendu par là à la fois les « idéologies, croyances, attitudes et représentations ») en présence, aux différents niveaux local, régional, national, international, selon le schéma proposé par Colette Ginevald et Michel Bert dans l'introduction de leur article de présentation (« Langues en danger, idéologies, revitalisation »), où l’on voit du premier coup d’œil que le monde académique, ironiquement représenté par une tour d’ivoire, dont le sommet touche au ciel du transnational, s’il daigne faire du terrain, interagit avec les locuteurs, et il faudrait en fait aussi dire, avec les autres niveaux (la clôture de la tour étant, quoi qu’on dise, largement fictive), ne serait-ce qu’à travers les subsides qui lui permettent de travailler (le schéma est reproduit ci-dessous). Très généralement rémunéré par un État (plus rarement par des organisations internationales ou des fondations privées) qui est souvent réticent voire hostile au développement des LED et ne compte guère aller au-delà de la reconnaissance symbolique et si possible muséographique, le linguiste qui manifeste un engagement à la fois théorique et pratique en faveur des langues en danger est voué, ou plutôt condamné à l’ambiguïté. C’est tout particulièrement le cas des linguistes de terrain français, forcément confrontés au peu d’enthousiasme (c’est le moins que l’on puisse dire) des administrations nationales ou mêmes locales et de certains partenaires sociaux (syndicats d’enseignants, etc.), dès lors que leur travail excède la description pour s’engager dans la voie ne fût-ce que de la reconnaissance publique des langues sur lesquelles ils travaillent, sans parler de revitalisation, concept à peu près absent des déclarations de politiques linguistique en France. Cette remarque se veut simplement lucide ; il s’agit de souligner avant tout les difficultés auxquelles sont confrontées les linguistes de terrain et dont ils témoignent d’ailleurs abondamment dans leurs articles respectifs.

Cette condition peu confortable est d’ailleurs immédiatement visible à la lecture de la préface d’une demi-page du délégué général à la langue française et aux langues de France Xavier North (présentée en français, en allemand, en anglais, et certes pas dans l’une de ces langues pouilleuses de France dont il a la charge). Cet éminent fonctionnaire de la République, dans une parfaite langue de bois, y déclare que les études présentées dans le recueil « fournissent des éléments pour une politique linguistique dont l’État entend assumer pleinement la responsabilité ». Pourtant, les textes qui suivent la préface démentent largement cet énoncé ronflant, en soulignant plus d’une fois l’extrême difficulté de la mise en place, sur le territoire français, de politiques linguistiques favorables aux LED (puisque tel est le terme).

Mais, je m’aperçois aussitôt que, emporté par la passion, j’ai mal lu la déclaration du haut fonctionnaire, qui connaît son travail et, si puis dire, ne perd pas le nord : aux linguistes à proposer des « éléments » ; à l’État d’assumer ses « responsabilités » régaliennes en décidant d’en tenir ou non compte dans une politique linguistique qui demeure largement axée sur le French Only. Ainsi avons-nous d’emblée, dès le seuil du livre, un concentré de la situation de dépendance du linguiste professionnel qui, ravalant son amour propre, doit accepter de publier son article à la suite de ce qui semble bien être un simple rappel de sa position subalterne (il propose, l’État dispose).

En Guyane, au « service » de l’éducation nationale

De toute façon, il n’a pas le choix ; s’il veut agir, au-delà du travail de documentation et de description, il lui faut en permanence batailler, négocier, concéder et ruser, c’est-à-dire démontrer encore et toujours son innocuité, voire persuader qu’il peut être « utile », le cas échéant contre ses propres convictions. Un beau cas est offert par Michel Launey, qui explique son action et celle de ses confrères chercheurs, dans « un contexte glottophobe » de la Guyane.

La Guyane est fameuse pour son plurilinguisme, avec ses six langues amérindiennes des familles arawak et caribe, ses créoles (guyannais et bushinenge), ses langues issues de migrations très diversifiées parmi lesquelles le hmong du Laos que Cerquiglini a rangé dans la liste des langues de France, et où, surtout, le français est souvent langue seconde, une situation qui n’existe plus dans l’hexagone mais qui reste affrontée en Guyane, comme elle l’était autrefois partout sur le territoire national et colonial, par l’exclusion de la langue première de l’école, non sans des effets négatifs sur les résultats scolaires, d’ailleurs connus et reconnus de tous.

Les propositions du linguiste font désormais l’unanimité dans la profession, mais certes pas dans l’administration ni, disons-le, dans la société, qui plus est lorsque la langue première est socialement dévaluée : « comme la première expérience du langage faite à travers la langue première doit être soutenue plutôt qu’entravée, il faut, chaque fois que c’est possible, intégrer une certaine présence de cette langue première, pour aider l’enfant à se construire comme bilingue, en exploitant les potentialités intellectuelles du bilinguisme, plutôt qu’exclure symboliquement sa langue en faisant comme si elle ne faisait pas partie du monde et en lui donnant l’impression que le plurilinguisme est un domaine conflictuel dans lequel il est du côté des perdants. » (p. 133).

Le linguiste est cependant réaliste, il sait que « le monde (avec la Guyane dans le monde) étant ce qu’il est, il serait indécent de prôner un retrait du français », mais au moins devrait-on renoncer à l’exclusion de la langue première, dès lors que la reconnaissance au moins symbolique de celle-ci favorise « la maitrise du français dans un bilinguisme équilibré et, à sa suite, la réussite scolaire. » (p. 134).

C’est pour améliorer la réussite scolaire, c’est-à-dire la maîtrise du français, et certes pas pour l’amour des langues premières, que les linguistes du CÉLIA furent sollicités à la fin des années 90 : ils se trouvèrent « dans la situation un peu douloureuse d’être sommés d’être utiles (et ce dès le début de leur travail !), tout en voyant que ledit travail était considéré avec méfiance. » (p. 134). Les interventions ont commencé en 1998 à l’IUFM par un cycle de conférences sur les langues et cultures de Guyane, qui se transforma à partir de 2001 en module de formation de FLS (Français langue seconde) assuré par Michel Launey lui-même, auquel s’ajoutèrent des interventions dans la formation permanente des enseignants. Cette activité de formation déboucha sur le recrutement de médiateurs bilingues (devenus en 2007 ILM – Intervenants en langue maternelle).

Les linguistes et intervenants durent faire face aux fortes réticences du « principal syndicat » et à l’« hostilité déclarée d’une partie du rectorat ». Le dispositif aujourd’hui se trouve amoindri et fragilisé et le constat final est quelque peu désabusé : l’idée de la valorisation du bilinguisme pour favoriser la réussite scolaire et pour l’intégration sociale (ne parlons bien sûr pas des droits linguistiques bafoués des locuteurs, discours infiniment moins audible encore), ne passe toujours pas (p. 139).

En Rhône-Alpes, au « service » de la région

Un cas apparemment plus gratifiant est présenté par Michel Bert et Jean-Baptiste Martin qui parlent de leur participation à la genèse d’une politique linguistique régionale à travers le projet FORA (Francoprovençal – Occitan – Rhône-Alpes). Au départ, une études commanditée par la région Rhône-Alpes visant à « dresser un bilan réaliste de la situation des pratiques sociolinguistiques », à « rendre compte des attentes et espoirs des habitants […] en la matière », et enfin à « préconiser les termes d’une politique » linguistique.

A l’issu de ce travail, une partie importante des préconisations sont devenues des dispositions de la politique linguistique régionale ; sensibilisation des Rhônalpins à leurs langues régionales, aide à l’étude et à la valorisation du patrimoine linguistique, promotion de l’enseignement en concertation avec les autorités académiques… L’un des gros problèmes irrésolus étant constitué par le fait que le francoprovençal n’est toujours pas reconnu par le ministère de l’Éducation nationale. Les linguistes semblent donc avoir ici favorisé l’adoption d’une politique linguistique, somme toute assez modeste, mais apparemment conséquente.

Certains détails de l’article interpellent cependant, comme cette phrase-ci, qui montre avec une naïveté qu’il faut saluer, le type de contraintes auxquelles le linguiste de terrain est soumis : « Les services de la Région avec qui nous avons travaillé nous ont […] conseillé de ne pas proposer de carte de la vitalité des langues régionales en Rhône-Alpes pour éviter d’éventuelles réactions défavorables de certains élus locaux ou régionaux » (p. 71). Donc point de carte… et le lecteur n’a pas même le moyen de comprendre si ces cartes risquaient d’être litigieuses du fait d’un excès ou d’un déficit de vitalité.

Je ne peux non plus résister à citer la conclusion : « Rhône-Alpes n’a peut-être pas été la première Région à défendre très activement ses langues régionales […], mais il y a désormais une réelle et forte volonté de les soutenir. Les actions qui seront conduites devraient permettre d’enrayer leur déclin et de leur donner une nouvelle vie » (p. 77). Là, pour le coup, le linguiste va au-delà de l’ambiguïté qui est son lot, puisqu’il renonce à sa position critique pour conclure par une formule qui aurait parfaitement sa place dans un document d’autopromotion (j’évite par pudeur le mot de propagande) du conseil régional.

Malvenu chez les Chtis

Les exemples précédents montrent que les résistances, voire l’hostilité à l’engagement du linguiste est susceptible de venir aussi bien des locuteurs et des populations locales que de l’appareil administratif ou des élus.

Alain Dawson s’interroge opportunément « sur le degré admissible d’implication du linguiste en milieu hostile ». Le milieu hostile, en l’occurrence, est le Nord-Pas de Calais, où les locuteurs utilisent le glossonyme issue des tranchées de la Grande guerre, chtimi ou chti et affirment sa distinction la plus nette d’avec le picard, parlé chez les voisins de Picardie. Il ne s’agit pas seulement d’un conflit de dénominations mais d’opinions sur le statut même de ce qui est parlé : le chti serait un « patois », populaire, festif, drôle (telle est l’image véhiculée par le fameux film) et destiné à disparaître à brève échéance, alors que le Picard est présenté comme une « vraie langue », qui n’intéresserait que les élites, donc quelque chose de sérieux, qui s’enseigne…

Or, pour le linguiste, il s’agit, indiscutablement de la même langue, avec certes, d’importantes variations, qui s’étend jusque dans le Hainaut belge (où l’identification au picard est revendiquée). Le picard est reconnu comme « langue de France », mais en tant qu’il englobe ce qui est populairement nommé chti.

La « réintégration du « fait chti » dans « l’aménagement linguistique du picard », exige, de la part du linguiste, argumente Dawson, quelque souplesse et concession ; surtout elle donne toute sa crédibilité et éventuellement une certaine efficacité persuasive aux concepts de langue polynomique ou de langue à standardisation polycentrique (avec ce que ces procès de standardisation, pour polycentrique qu’il soit, peut éventuellement avoir de discutable – voir ici le texte d’Éric Fraj).

Ainsi, Dawson n’a-t-il pas hésité à réaliser deux méthodes Assimil ; une en « chtimi » et l’autre en picard. Sa conclusion me paraît des plus sages, engageant à des ruses qui, comme je l’ai souvent dit sur ce blog, ont trop souvent fait défaut à nos linguistes militants occitans : « S’il considère sérieusement comme faisant partie de son rôle social le devoir de restituer à la communauté des locuteurs le résultat de ses recherches, le linguiste attaché à l’étude du picard en Nord-Pas de Calais doit soigneusement tenir compte de ces représentations, sans céder en rien sur son propre corpus de connaissance, qui peut être distinct du corpus de croyances en cours dans la société » (p. 52).

Bretonnants

C’est un constat similaire, me semble-t-il, que fait Ronan Calvez pour le breton (« De quoi breton est-il le nom ? »), c’est-à-dire dans une situation sociolinguistique entièrement différente. En Bretagne, certes, la conscience linguistique est très élevée (89 % des Bretons, selon un sondage, affirment qu’il faut maintenir la langue, non autrement nommée « breton »). Le breton des bretonnants « naturels » est cependant tantôt perçu comme une langue méprisable (surtout hors de Bretagne, dans les médias nationaux par exemple), tantôt exalté (caractère « populaire et essentiel de la langue paysanne »), tantôt considéré comme devant être dépassé (dans la recherche d’un standard unificateur).

Il existe un discours revitalisateur dominant, selon l’auteur, qui est promu, entre autres, par l’Office de la langue bretonne, alors que « ce que disent les bretonnants de leurs pratiques langagières fait l’objet de peu d’études […] et n’est que rarement pris en compte par les cadres politiques ou bien par les promoteurs de la langue. ». Il me semble, pour ma part, qu’en effet, les locuteurs « natifs », pour le cas que je connais (l’occitan), ne sont pas suffisamment ou mal pris en compte, à la fois par les chercheurs, les élus et les militants. Généralement âgés et non-revendicatifs, ils sont si faciles à oublier… Mais dans une perspective de revitalisation, il est clair qu’il est tout aussi important de s’intéresser aux « néo-locuteurs » et, justement à la complexité de leur relation avec les locuteurs « natifs » ; et le fait même que Calvez réserve, comme on le voit, le mot de bretonnants pour ces derniers me paraît éminemment problématique. Je viens de lire à ce sujet un article passionnant, en anglais (et à paraître), de James Costa (« New speakers, new language: on being a legitimate speaker of a minority language in Provence »).

Sociolinguistique impliquée de périphérie

Mais en effet, le linguiste de terrain lui-même engagé dans la revitalisation peut avoir tendance à focaliser ses efforts sur une langue d’avenir conforme à ses vœux de pleine reconnaissance linguistique. Cela se comprend parfaitement : puisqu’il travaille à lever la malédiction du « patois » et à combattre la vision diglossique de la langue, il ne peut pas, finalement, tout comme les autres militants engagés pour la sauvegarde de la langue, ne pas entretenir une relation ambiguë (peut-être parfois même négative) avec les locuteurs qui affirment parler patois et ont entièrement incorporé le fonctionnement diglossique. C’est là un autre niveau d’ambiguïté.

Cette conception du linguiste engagé est assumée, pour l’occitan, dans leurs articles respectifs par Henri Boyer et Patrick Sauzet.

Henri Boyer (« L’implication du sociolinguiste ‘périphérique’ »), revient sur l’engagement des linguistes dans la sociolinguistique dite souvent « périphérique » (ou encore parfois « des chercheurs natifs »), qui, dès les années soixante s’est appropriée le concept de diglossie en lui donnant un sens fortement conflictuel. Dans cette approche, en parfaite cohérence avec les convictions théoriques qu’elle développe, le sociolinguiste, face au conflit diglossique, ne peut être neutre, soit il participe au travail de substitution des « patois » par le français, soit il s’inscrit dans la revendication linguistique. Boyer renvoie évidemment à ce propos aux contributions majeures de Robert Lafont et cite l’un des premiers numéros de la revue Lengas (n. 5), dont les rédacteurs déclarent : « la connaissance […] fait de nous nécessairement des acteurs, dans l’élucidation d’une situation conflictuelle et donc dans sa transformation ». Et en effet, la tâche d’élucidation porte d’abord sur la mise en évidence de « l’idéologisation du conflit diglossique (dont la fonction première est de l’occulter aux yeux des dominés), et en premier lieu du pouvoir des représentations-attitudes (et de leur version figée : stéréotypes-préjugés), qui ont un impact décisif sur la situation de dominance et sa logique substitutive ». De ce point de vue, accomplir le travail d’élucidation et s'engager en faveur de la langue dominée ne font qu’un.

Mais, précise Boyer, cet engagement « n’autorise en contrepartie aucune faiblesse. Et dans sa démarche scientifique, le sociolinguiste impliqué doit donc, me semble-t-il, établir un diagnostic irréprochable sur la base d’un impératif catégorique d’ordre théorique et méthodologique : la loi du terrain ». Boyer cite, à titre d’exemple, le travail accompli sur d’anciens élèves de Calandreta, dont j’avais ici rendu compte et qui valut à son auteur des remarques courroucées et à mon avis déplacées de Jean-Louis Blénet.

En conclusion, Boyer évoque un article de Françoise Gadet (Langage et société, 2004), qui se plaint de la « marginalisation » et « ancillarisation » des sociolinguistes français, tout en ignorant « ostensiblement la mouvance qui, au sein du champ en question, a fait de l’implication sociale l’une de ses lignes de force épistémologiques ». Je suis allé voir cet article sur la plate-forme de CAIRN (« Mais que font les sociolinguistes ? »), où on lit en effet une déploration de l’« exception française » telle qu’Antony Lodge la dénonçait en 1998, « une toujours vivace soumission à la norme, écrit Gadet, qui me semble produire des effets même chez ceux qui devraient en être les premiers libérés, les linguistes ». Et en effet, après avoir lu cela, il est sidérant de ne pas trouver la moindre référence aux « disciples » de Lafont, comme Boyer et Sauzet, ostracisés, du fait même de leur revendication (et relégation) périphérique. Ainsi Gadet performe très exactement cela même qu’elle dénonce.

Patrick Sauzet (« Occitan : de l’importance d’être une langue ») insiste sur la responsabilité des linguistes, qui ont longtemps utilisé le mot de patois (Albert Dauzat, etc.), en en faisant un concept linguistique : le patois est « le langage humain comme objet naturel étudiable » ; c’est pourquoi les locuteurs, idéalement, ne doivent pas le lire ni l’étudier. Les linguistes qui donnent encore un sens « scientifique » au concept de « patois » (Henriette Walter en particulier), s’inscrivent nécessairement dans cette filiation intellectuelle.

Mais une autre position se dessinait déjà dès l’époque de Jules Ronjat (1864-1925), linguiste et félibre, qui associait « description scientifique et revendication linguistique et culturelle ». En effet, « le premier rôle que peuvent jouer les linguistes est de briser l’opposition entre description scientifique de l’occitan et pratique de la langue. »

Et l'on doit bien reconnaître que l’affirmation de la dignité de langue est redevable, très largement, aux travaux des linguistes eux-mêmes ; la prise de conscience du fait que ce que l’on appelle patois est une « langue nue », privée d’État, faute de bénéficier d’une « marine de guerre » selon la formule de Weinrich (voir ici même mes réflexions à propos d’un autre article de Sauzet).

Mais Sauzet va plus loin, assignant au linguiste la participation à une tâche collective de relai, de porteur de flambeau, dans la transmission de la langue, malgré la tendance lourde de substitution, par l’aménagement des conditions de possibilité d’une réappropriation de la langue. « Le militantisme, les efforts des collectivités, l’activité enseignante ne peuvent pas inverser la substitution à court terme, mais peuvent maintenir et développer un réseau ouvert de pratique vivante de la langue. Tant qu’une pratique existera qui puisse accueillir des locuteurs, la force des contenus disponibles auxquels la langue donne accès peut un jour induire une réactivation inattendue, inespérée de la pratique de l’occitan. » (p. 103-104). Le linguiste a incontestablement un rôle important à jouer, à la fois par l’acquisition et la diffusion des connaissances, en forgeant aussi des outils pour sa transmission dans la situation actuelle, et surtout, finalement, en participant lui-même à la pratique de la langue, dans son activité d’enseignant, mas tanben, benlèu subretot, dins la vida vidanta.

Médecine et biodiversité linguistique

Mais d’abord, les locuteurs engagés, les militants, occitans en l’occurrence, veulent-ils des linguistes ? Il est sûr que, dans l’occitanisme, le compagnonnage est ancien ; Sauzet a raison de rappeler le nom de Ronjat ; il fut même un moment ou le leader du mouvement, Robert Lafont, était, entre autres choses, un linguiste de premier plan.

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? James Costa, dans son article pour le recueil (« Mythologie(s) occitane(s) et figures de l’autorité »), croit constater l’effacement de la figure du linguiste et du sociolinguiste dans le discours militant au profit de celles du psycholinguiste et du médecin ; la revendication, de plus en plus, devient dans les textes militants (par exemple dans la revue de l’IEO Anem ! Occitans), celle d’un droit à retrouver une langue dont la perte est appréhendée du point de vue de ses effets pathologiques sur les sujets. Costa fait ici état d’une tendance lourde de l’appréhension de toutes les questions sociales, du point de vue de la psychopathologie et plus généralement de la médecine, associées ou nom à une approche en termes d’écologie.

Mais notons bien que le linguiste lui-même travaille à son propre recyclage ! Comme on le sait, on parle de plus en plus aujourd’hui d’« écologie des langues », laquelle d’ailleurs, comme il apparaît à la lecture de l’article de Nadège Lechevrel (« langues en danger et écologie du langage ») qui a consacré une thèse à cette question, l’assomption par le linguiste d’un modèle d’écologie des langues et des cultures inspiré directement des études sur la biodiversité, est certes susceptible de conduire à une position non interventionniste (il serait néfaste, pour certains[3], d’intervenir « artificiellement » dans les rééquilibrages « naturels » entre langues), mais surtout, sur le modèle là encore d’un engagement des chercheurs en faveur de la préservation des écosystèmes menacés, d’une position active et participante : « Les travaux d’écologie des langues dans le domaine des langues en danger vont vers la recherche d’un équilibre linguistique, qui, pour être atteint, nécessite une part d’intervention ou des formes d’action de la part des linguistes. Cela implique une réflexion sur les liens entre recherche et action, c’est-à-dire sur le rôle du linguiste dans la cité, sa capacité d’action, et la notion d’expertise en général ». Lechevrel cite à l’appui des auteurs (Skutnabb-kangas et Philippson) qui « ont fait remarquer que trop peu de sociolinguistes associaient dans leur pratique travail de terrain et posture contestataire face aux politiques linguistiques, ou osaient contester les textes des lois sur les droits linguistiques » (p. 38).

Expérience rama et plurilinguisme kanak

Pourtant, c’est apparemment de plus en plus souvent le cas, et « notre » sociolinguistique impliquée de « périphérie » n’est pas une exception. Colette Grinevald et Michel Bert (« Langues en danger, idéologies, revitalisation ») rappellent comment à partir des années 80 du siècle passé, les linguistes d’Amérique du Nord ont apporté leur soutien aux langues autochtones des USA contre le mouvement English Only et ont participé aux protestations contre les célébrations prévues de la « découverte » de l’Amérique.

Grinevald relate comment elle-même a participé, entre 1984 et 2010, à un projet de revitalisation du rama, une langue indigène du Nicaragua en très grand danger de disparition, qui aujourd’hui apparaît comme une expérience positive, puisque la langue qui était presque éteinte est à nouveau pratiquée (voir la page qui lui est dédiée sur le site Sorosoro[4]). Mais le linguiste, à travers ce bel exemple, ne peut que constater qu’il ne peut rien à lui seul : dans le cas du rama, en effet, la processus fut rendu possible à la fois du fait d’une volonté politique, avec l’adoption d’une législation très favorable (loi 162 « sur l’Utilisation Officielle des Langues des Communautés de la Côte Atlantique du Nicaragua » 1996) et d’une mobilisation conséquente de la population concernée, désireuse de pratiquer la langue et surtout de la transmettre. Les ramas en effet se sont appropriés le projet, qui « est devenu un support pour la construction de l’identité rama, apparemment d’une importance cruciale pour toutes les générations », avec l’émergence de nombreux « semi-locuteurs », et la prise en charge les activités de revitalisation par des néo-locuteurs (p. 27). Car, pour autant, une nouvelle génération de locuteurs natifs n’est pas apparue ; on assiste plutôt de l’« attribution d’une valeur démonstrative à une langue « trésor » dans le cadre d’un territoire menacé », ainsi qu’on peut l’observer ailleurs ; Grinevald renvoyant à la thèse de James Costa (2010) consacrée aux mouvements de revitalisation linguistique en Provence et en Écosse, dont on espère qu’elle sera prochainement publiée.

Cette notion de langue « trésor » est sans nul doute intéressante d’un point de vue analytique, même si lorsque nous parlons nous aimerions tant que la langue serve d’abord à ce pourquoi elle est faite, c’est-à-dire, tout simplement, à la communication usuelle, en effet de plus en plus rare et difficile.

Comme nous ne pouvons nous empêcher de rêver, sinon il y aurait beau jeu que nous aurions renoncé, j’ai même trouvé dans le recueil ce qui m’est apparu comme une magnifique utopie, dont on peut pourtant dire : « cela a été », et qui reste donc un possible, en réserve pour l’avenir de l’humanité. Dans son article consacré aux difficultés d’établir une documentation sur une langue kanak ultra-minoritaire (l’haméa), Claire Moyse-Faurie m’a appris, qu’en Nouvelle Calédonie, « jusqu’à une date récente, on avait affaire à ce que A.-G. Haudricourt a appelé un plurilinguisme égalitaire puisqu’aucune langue n’était plus prestigieuse qu’une autre : avant la colonisation, il n’y avait ni langue dominante, ni pôle social prédominant. ». Et cela non pas du tout du fait de la juxtaposition de microsociétés autarciques, closes sur elles-mêmes : « Ce n’est donc pas à cause d’un isolement supposé dans chaque vallée que les langues kanak se sont différenciées. Au contraire, les textes de tradition orale mettent en évidence que les échanges entre groupes ont toujours été intenses » (p. 144). Il y a là, certes, quelque chose à apprendre, pour l’invention d’une culture linguistique et bien sûr sociale, qui en aurait vraiment fini avec le colonialisme. Je l’ai dit, on peut, on doit toujours rêver.

Jean-Pierre Cavaillé

Colette Grinevald parmi les locuteurs de rama au Nicaragua

[1] Il me paraît en effet évident que l’adoption de l’acronyme neutralise une grande partie de ce que la formule « langues en dangers » peut avoir de dramatique et dérangeant. Il mes semble intéressant d’y réfléchir.

[2] Certaines citations sont cependant bien intéressantes comme celle-ci, que donne Claire Moyse-Faurie dans son article sur la documentation d’une langue kanak : « À la question « quel est pour toi le rôle du linguiste ? », voici la réponse de Marie-Adèle Jorédié (enseignante de xârâcùù au collège de Canala, avec qui je collabore pourtant depuis plus de 20 ans…) : « Les linguistes, jusqu’à présent, ont été par leur travail les meilleurs défenseurs et porte-drapeau des langues minoritaires du monde. Cependant, j’aurai un tout petit reproche à leur faire, c’est qu’ils sont souvent ’spécialistes’ et que le commun des mortels (enseignant, locuteur, simple curieux d’une autre langue) ne trouve pas souvent son compte dans les écrits et ou descriptions qu’ils font des langues. Une description normale, correcte, précise d’une langue devrait permettre la création d’outils didactiques. D’où, j’attends du linguiste d’être toujours ’très spécialiste’ non plus uniquement pour des spécialistes comme lui, mais également pour les profanes comme nous, les locuteurs. »

[3] Lechevrel renvoie à Salikoko S. Mufwene, Language Evolution : Contact, Competition and Change, London, New-York, Continuum, 2008.

[4] Cependant le site dédié à la langue rama signalé par la page de Sorosoro et par Grinevald n’est manifestement plus actif et les moteurs de recherche n’en proposent pas d’autres.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F58%2F115864%2F54938750_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F29%2F115864%2F38242048_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F51%2F115864%2F28988386_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)