Dis-moi si tu as une marine de guerre et je te dirai si tu es une langue

Dis-moi si tu as une marine de guerre et je te dirai si tu es une langue

Dans un recueil collectif de textes consacrés à la problématique « langue et identité » publié à l’université de Barcelone, la plupart écrits en catalan (Llengua i identitat, Massip Bonet, M. Àngels eds, Edicions Universitat Barcelona, 2008), Patrick Sauzet, qui enseigne la linguistique occitane au Mirail, à Toulouse, propose un long article en occitan, très stimulant, au titre provoquant : « Se pòt existir una lenga sens una marina de guèrra ? A prepaus de l’occitan » : « Peut-il exister une langue sans une marine de guerre ? A propos de l’occitan » (presque entièrement lisible sur Google books).

La formule est connue : « Un langue est un dialecte avec une armée et une marine de guerre » et fut sans doute exprimée d’abord en Yiddish par Max Weinreich : « a shprakh iz a diyalekt mit an armey un a flot » (en hébreux : אַ שפּראַך איז אַ דיאַלעקט מיט אַן אַרמיי און פֿלאָט). Elle sert à illustrer en général l’idée selon laquelle la distinction entre les notions de langue et de dialecte n’est pas pertinente au sein de la linguistique elle-même, et ne s’établit véritablement que du dehors, à travers des considérations sociolinguistiques, à partir des représentations symboliques que les acteurs et locuteurs (linguistiques y compris) se font d’un idiome donné et de son éventuelle institutionnalisation (le statut de langue d’un idiome national ne faisant plus question… au moins tant qu’il peut se prévaloir d’un corps d’armée !).

Je me contenterai d’essayer de résumer l’argumentation de Sauzet pour, ensuite, poser quelques questions de béotien.

Le linguiste distingue d’abord deux conceptions de ce que l’on entend par langue et de la relation langue dialecte.

Si l’on définit la langue comme « une fixation et une réalisation particulières de la faculté biologique universelle du langage » (je traduis)[1], alors on dira à juste titre que tout ce qui est parlé par un être humain est une « langue ».

A la fois, il paraît nécessaire d’avoir une définition de ce que l’on entend par langue, quand on parle de « langue française » ou quand on parle (ou ne parle pas) de « langue occitane ». Cette définition ne peut que se référer au statut social des pratiques linguistiques. Mais il y a deux façons d’envisager cette référence au statut social d’un « parler » donné et de considérer la relation entre langue et dialecte. Soit l’on considère que les statuts de « langue » et de « dialecte », ou encore – dans le cas français – de « patois », peuvent échoir à n’importe quel parler selon les circonstances historiques. Soit, selon une autre conception, la langue n’est pas simplement un statut de prestige social historiquement acquis mais « l’assemblage, par un fonctionnement implicitement ou explicitement commensurable, d’un ensemble, d’une conjonction de parlers ». Dans cette définition, le « dialecte » désigne un ensemble intermédiaire de « parlers » qui présentent au sein d’une langue « un degré supérieur de ressemblance les uns avec les autres ».[2]

La première conception, simple et claire, semble conduire à pouvoir faire l’économie de la notion de dialecte, mais Sauzet remarque que la question n’est pas ici simplement celle de la recherche d’une simplicité formelle mais plutôt d’une pertinence empirique, et propose deux modèles globaux de la diversité et de la diversification linguistique et partant du rapport langue-dialecte.

Le premier considère que la diversification géographique d’une langue, à partir d’une langue supposée homogène au départ, est aléatoire et continue. Toutes les langues sont des parlers avec une histoire et un statut différents (selon, notamment, qu’elles ont une armée ou pas). L’équation continuiste se présente ainsi : langue = dialecte + X (par exemple une marine de guerre). Foncièrement ce modèle est entropique ; c’est-à-dire producteur de désordre, de différenciation incohérente et aléatoire.

Le second modèle affirme que la diversification comporte la formation de cohérences et de ruptures relatives (constitution par ères linguistiques). Soit l’équation suivante : langue = dialectea + dialecteb… + dialectei …. + dialecten (éventuellement le dialectei occupe la fonction de standard). Ce modèle suppose qu’il peut y avoir entre les parlers « des solidarités dans l’innovation ou la conservation (une forme de néguentropie), que la transformation linguistique n’est pas pur désordre ».[3]

Il semble que le débat entre ces deux modèles puisse advenir sereinement sur un plan strictement scientifique, dans le souci de rendre compte rationnellement des phénomènes empiriques. Or cela est impossible car ils sont en quelque sorte parasités par deux modèles de nation ; le modèle « français », attaché à une conception « élective » de la langue (un parler parmi d’autres est choisi comme « langue » unique de la nation définie comme une instance politique. Voir par exemple la définition fameuse de Sieyès : « la nation est un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature ») et le modèle « allemand » – du moins est-il appelé et stigmatisé sous ce nom en France – pour lequel une nation se définit par des caractéristiques objectives : langues, traditions, etc. et qui s’appuie sur la conception d’une solidarité objective entre des parlers, antérieure au choix d’un standard linguistique (conception attribuée souvent à Herder).

En France, Sauzet le dit fort clairement, c’est par « son lien avec le politique que le français (langue du roi, puis de la République) est légitime et non parce qu’elle serait la forme élaborée de la langue naturelle de l’ensemble des sujets ou des citoyens ».[4]

Je glisserai en commentaire qu’une telle visée syncrétiste, qui contenait une critique des prérogatives de la langue du roi et de la cour, a existé dans la France du XVIe siècle, parmi les lettrés qui concevaient le français comme l’ensemble de toutes les langues parlées par les sujets (quelques aperçus dans mes deux notes sur l’article 111 de l’Ordonnance de Villers-Cotterêt, 1 et 2) : la conception dite allemande me semble donc avoir existé comme une possibilité, qui ne pouvait sans doute être que rejetée par le centralisme politique, le renforcement de la puissance royale jusqu’à ce que l’on appelle l’absolutisme, de sorte que tout ou presque, malgré les tentatives fédéralistes, était déjà joué, au moins sur le plan linguistique, au moment de la Révolution.

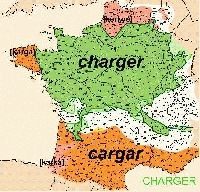

Sauzet cite longuement Gaston Paris, qui fut le théoricien par excellence de cette conception continuiste, entropique et élective, inséparable chez lui de la conception française de la nation : « En faisant autour d’un point central une vaste chaîne de gens dont chacun comprendrait son voisin de droite et son voisin de gauche, on arriverait à couvrir toute la France d’une étoile don on pourrait de même relier les rayons par des chaînes transversales continues » (conférence de 1888). Cette représentation, selon laquelle il y aurait contiguïté et continuité de tous les parlers de France, ce qui implique l’affirmation pour le moins discutable d’une délimitation géographique « naturelle » s’ajoutant à la décision politique, ou plutôt qui tente de la fonder en « nature » (car la continuité linguistique a ses limites géographiques hexagonales, comme par hasard), conduit principalement à nier l’existence de langues régionales et en particulier l’existence de la légitimité de toute séparation entre les parlers d’oïl et les parlers d’oc et a fortiori de l’existence d’une langue d’oc. On connaît les sarcasmes de Paris – le bien nommé – à l’égard de Charles de Tourtoulon et d’Octavien Bringuièr qui avaient entrepris d’explorer, sac-à-dos, la limite[5]. « A la suite de Gaston Paris, tout un courant de la dialectologie et de la science linguistique dans l’Université française fonctionnera comme une négation et une délégitimation de l’occitan. Nommer l’occitan « patois » [au singulier ou au pluriel] a permis d’en bâtir une science sans le reconnaître, d’en parler à l’université sans le parler ou l’enseigner. Nous n’en sommes pas encore sortis aujourd’hui »[6].

Henriette Walter en fournit un très bon exemple qui adore le mot de « patois » et ne parle jamais d’occitan, sous prétexte que le mot est « politique ». Récemment, un ami m’a signalé la vidéo d’un cours de l’historien américain John Merriman (les pressés iront tout de suite aux alentours des 7 mn), spécialiste d’histoire sociale et politique de la fin du XIXe siècle, où il distribue pour ses étudiants allégrement « patois » et « langues » sur la carte de France, selon on ne sait quel critère ; l’occitan, comme tel, n’y apparaît évidemment pas, partagé entre provençal (« a real language ») et le languedocien, contenant lui même différents « patois », comme l’auvergnat ou celui, non nommé (mais distingué du gascon), dans les Pyrénées, « influenced by spanish » (sic). Déjà dans une conférence sur le mouvement de 1905 à Limoges, Merriman parlait en 2005 du « patois » des ouvriers de la ville.

Cela prouve, si besoin était, que la catégorie linguistique de « langue d’oc » n’a toujours pas réussi à s’imposer[7], pas même parmi les intellectuels, ce que je constate du reste tous les jours en discutant avec des collègues non spécialistes de la question. Mon avis sur ce sujet n’ayant bien sûr aucune valeur, parce qu’identifié comme militant…

Dans son article Sauzet analyse et discute brièvement un outil récent, extrêmement raffiné au demeurant, les Lectures par G. Brun, Y. Le Berre et J. Le Dû de l’Atlas linguistique de la France établi par Gilliéron et Edmond en 1900, d’inspiration continuiste, dont Sauzet dit les mérites mais aussi les limites, en particulier, le fait de s’arrêter aux frontières de l’espace national, ce qui empêche de montrer les continuités extérieures à la France (pour les langues autres que le français).

Mais la question de fond est bien celle de la définition politique de la langue, admise et même cultivée par le modèle continuiste : tout parler, peut être choisi comme langue, à l’exception de tous les autres parlers présents sur le territoire où La langue est imposée par volonté politique. Et l’on en revient à la citation de Weinrich : c’est la marine de guerre qui fait la langue. Son acception est soit militante : « pour que notre langue soit reconnue comme telle il nous faut une marine de guerre » ; soit cynique : « sans marine de guerre, votre « parler », ne peut que rester un patois, une non-langue ».

Sauzet passe en revue les raisons qui font de l’occitan ce qu’il appelle une « langue nue » (« lenga nusa »). Il est évidemment une langue sans État ; une langue dans un État qui ne reconnaît d’existence publique qu’à une seule langue. Mais il est aussi une langue qui ne peut trouver de force par une quelconque victimisation, et cela parce que la place est déjà prise… par le français lui-même qui, bien qu’il n’ait jamais été autant parlé dans l’hexagone, est considéré comme menacé par l’anglais, et – suprême dérision – par les langues « régionales » elles-mêmes ! Il y aurait bien la littérature, qui court depuis l’Europe médiévale jusqu’à nos jours, mais que vaut la littérature par rapport à une marine de guerre ? Manifestement, même s’il n’en dit rien, Sauzet ne partage guère l’optimisme des promoteurs de la théologie occitaniste du salut par les œuvres (Cl. Sicre).

Il met aussi en cause l’acceptation de la subsidiarité linguistique, qui peut être tentante : comme la langue s’est en effet maintenue sous la forme de sa spécialisation fonctionnelle dans un usage familier et de proximité renonçant à tout prestige, et grâce au tabou social et linguistique du français dans les couches populaires et surtout paysannes (ce que Sauzet a montré en plusieurs de ses articles), des sociolinguistes comme Wüest et Kristol ont reproché aux occitanistes de viser pour leur langue une promotion à des fonctions prestigieuses perdues au lieu de se consacrer à la préserver dans ses usages effectifs. Mais Sauzet remarque très bien que la promotion et donc la valorisation de la spécialisation fonctionnelle dans des usages globalement dépréciés est foncièrement contradictoire. Il remarque en outre que cette position rejoint celle d’un certain « réalisme linguistique », qui considère que la priorité dans la situation d’inégalité linguistique est de renoncer à la langue par laquelle les individus sont dépréciés en leur donnant la meilleur maîtrise possible de la langue dominante.

C’est la position de Bentolila, de Bourdieu (au moins du « premier » Bourdieu), du « second » Louis-Jean Calvet et de bien d’autres ; on peut même dire que c’est elle qui donna la meilleure conscience du monde aux instituteurs qui faisaient naguère encore la chasse au patois. Évidemment, ceux qui adoptent cette position ne se demandent jamais si le bilinguisme – eux qui, aujourd’hui le pratiquent pourtant très généralement en adoptant l’anglais comme langue de communication internationale et de présentation de leurs travaux scientifiques – n’est pas une position plus forte que la conversion sans partage (c’est-à-dire la soumission) à la langue unique du pouvoir ; mais c’est que dans la plupart des cas, ils ont parfaitement intégré la dévalorisation en sous-langues des parlers auxquels ils prêchent le renoncement.

Si l’on adopte une attitude strictement réaliste, qu’il serait absurde de rejeter, dès lors qu’elle consiste précisément à prendre les choses comme elles sont, « il est sûr qu’une langue assurée et incontestable est celle qui constitue un système de représentations fortes (largement partagées) qui prolongent un ensemble important (quantitativement) de pratiques. La faiblesse de l’occitan (une fois de plus) est double qui consiste à correspondre à des pratiques numériquement en recul et de former un système de représentations mal établi (contesté ou nié par le modèle français dominant, concurrencé par d’autres modèles « patoisants » ou localistes : gascon, provençal…) […] la faiblesse, le peu de diffusion de ces représentations signifient une existence discutable, fantomatique pour la langue »[8].

Cette faiblesse apparaît bien dans la tentation récurrente de parler de langues d’oc au pluriel et rien ne la rend plus visible que le tableau des 75 langues de France, dont l’occitan (ou « parlers d’òc ») en tant que tel n’est qu’une parmi d’autres, alors que l’on pourrait discuter sur le statut de plus d’une dans la liste (Sauzet relève que, plus d’une fois, il s’agit bien plutôt de dialectes). C’est alors précisément le choix des occitanistes, un choix pas seulement ni d’abord linguistique (je ne dis pas pour autant qu’il n’est pas linguistiquement fondé) d’opter pour « une » langue dialectalisée (gascon, languedocien, provençal, limousin, vivaro-alpin), qui dans une perspective comptable, se retourne contre eux. Pourtant ce choix, car Sauzet reconnaît qu’il s'agit bien là d’un choix, reste le meilleur, et même le seul véritablement cohérent dans la perspective d’un prolongement de la vie de la langue. « L’occitanisme consiste à dire que, dans la diversité historique et géographique que le mot « occitan » (ou « langue d’oc » ou « provençal » lato sensu) peut couvrir, il est possible d’y insérer sa propre pratique en voyant le tout comme une langue, et que cela représente un choix (parce cela reste toujours en partie un choix) d’un intérêt supérieur par rapport à d’autres choix possibles pour les locuteurs (pour les sujets humaines engagés dans des pratiques linguistiques que l’on peut nommer « occitanes »). […] c’est l’intérêt d’un locuteur d’occitan d’être reconnu et de se reconnaître comme locuteur d’une langue et non d’un patois, de la langue des troubadours et à la fois de Goudouli, de Mistral, de Boudou, de Delpastre… et pas seulement des auteurs de sa province ou du poète de son village, si jamais il y en eût un »[9]. Car finalement, l’occitan n’a pas d’autre armée, d’autre flotte de guerre que de se dire une langue.

Pour ma part, je suis largement d’accord avec ces analyses de Sauzet, mais je voudrais seulement soulever un problème. Que se passerait-il si, dans une situation entièrement différente, par exemple d’hégémonie politique réelle du languedocien, « l’intérêt » des locuteurs de tel parler considéré comme un « dialecte » de l’occitan, était de le déclarer comme « langue », le cas échéant en baptisant « dialectes » des sous-groupes ? C’est le scénario du reste qu’essayent d’imposer en vain ceux qui font le choix du localisme (certains gascons, auvergnats, provençaux, etc.).

C’est la situation des Corses, me semble-t-il, dès lors qu’ils refusent de considérer leurs parlers comme relevant du toscan, et réclament le statut de « langue » à part entière. C’est aussi celle des locuteurs des soi-disant dialetti italiques, situation compliquée par le fait que non seulement le dialecte « toscan » érigé en langue (et de ce fait d'ailleurs distingué du toscan « vernaculaire ») occupe une position d’hégémonie politique et culturelle comparable au français en France (avec des nuances considérables cependant) mais encore par le fait que le terme « dialecte » (dialetto) est très fortement dévalorisant (sans être aussi infamant que ne l’est celui de « patois ») par rapport à celui de « lingua » (réservée à la langue standard de la nation, dotée de la marine de guerre). Comment rendre une dignité linguistique à ces idiomes (certains en danger immédiat de disparition, d’autres beaucoup plus durablement installés) autrement que de les revendiquer comme « langues » ?

Du reste, aucun des arguments usuellement mis en avant par les « dialectologues » italiens pour identifier ces parlers comme dialectes, à la différence des parlers ayant accédé par la loi au statut de langues (dont l’occitan, le ladino et quelques autres, plus les idiomes dits allogènes), ne me paraissent convaincants. Pas même les arguments faisant appel à l’intercompréhension, tout sauf évidente en bien des cas... On lira sur ce blog le texte d’Amedeo Messina, défenseur de la « langue » napolitaine, consacré aux problèmes de cette structuration « à l’italienne ». Car ce n’est pas tout que de s’entendre sur la nécessité d’une différenciation scientifique entre langue et dialecte, et même éventuellement d’opter pour le modèle par ères (négentropique, qui me semble présider par exemple aussi à la « dialectologie » italienne), encore faut-il s’entendre sur les éléments probants de discrimination et – je voudrais bien me tromper – mais j’ai bien peur qu’il n’y ait guère de consensus à ce sujet…

En l’absence de consensus, chaque groupe de locuteurs luttant pour la survie bricole avec des éléments de linguistique, d’histoire, de littérature et d’idéologie politique afin de se doter de cette reconnaissance symbolique minimale que le mot seul de « langue » peut lui apporter. La solution occitaniste, à laquelle j’adhère, consiste à dire que nous sommes simultanément dans le dialecte et dans la langue (le tout de l’occitan est dans ses dialectes). Mais il s’agit d’une solution ad hoc (si je puis dire !), non exportable, c’est-à-dire, non généralisable dans le cadre d’une défense articulée des cultures minoritaires de par le monde.

Jean-Pierre Cavaillé

[1]« … una fixacion e una realizacion particularas de la facultat biologica universala de lengatge (la capacitat de l’òme a parlar) », p. 110.

[2] « … lo recampament, per foncianament implicitament ou explicitament comensurable, d’un ensem, d’un conjunt de parlars que al dintre d’uan lenga presentan un gra superior de semblança los uns amb los autres », p. 111.

[3] « … de solidaritas dins l’innovacion o la conservacion (una forma de neguentropia), que lo cambi linguistic es pas un pur desòrdre », p. 112.

[4] « Es per son ligam amb lo politic que lo francés (lenga del rei, lenga puèi de la Republica) es legitim en França e non perqué seriá la forma elaborada de la lenga naturala de l’ensem dels subjèctes o dels ciutadans », p. 113.

[5] Voir la réédition de l’Étude sur la limite géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl (avec une carte) (1874) Édicions dau chamin de Sent-Jaume, Royer, 87380 Meuzac en co-édition avec l’Institut d’études occitanes (IEO) du Limousin, 2005.

[6] « A la seguida de G. Paris, tot un corrent de la dialectologia e de la sciéncia linguistica dins l’Universitat francesa foncionarà coma permés de ne bastir una sciéncia sens lo reconéisser, de ne parlar a l’universitat sens lo parlar o l’ensenhar. Ne sèm pas encara sortits uèi ». p. 116.

[7]Merriman utilise parfois le terme, mais il souffre décidément sur ce sujet de la plus grande confusion. A propos des ouvriers limougeauds, il va jusqu’à écrire : « beaucoup de migrants étaient des gens de la Haute-Vienne du sud et donc ils parlaient apparemment, selon d’éminents spécialistes en langues [sic !], un patois du sud, pas du tout de Bellac et du nord qui était plutôt « langue d’oïl » et pas « langue d’oc », langue de mon pays en Ardèche ».Entretien donné le 7 avril 2005 à Limoges, Mémoire active, "Limoges 1905", Cahiers de l'Institut régional CGT d'histoire sociale du Limousin, n° 20, 2005.

[8]« Dins une logica realista, es segur qu’una lenga assegurada e incontestabla es la que constituís un sistèma de representacions fòrtas (largament partejadas) que perlonga un ensem poderós (nombrós) de praticas. Lo flaquitge de l’occitan (un còp de mai) es doble de correspondre a de praticas en recuol e de formar un sistèma de representacions mal establit (contestat o negat per lo modèl francés dominant, concurrenciat per d’autres modèles « patesistas » o localistas : gascon, provençal…). […] lo flaquitge, la pauca diffusion d’aquelas representacions signican una existéncia discutabla, fantaumatica per la lenga. », p. 122.

[9] « L’occitanisme consistís a pretendre que l’occitan seriá una lenga increada e anistorica. L’occitanisme consistís a dire que, dins la diversitat istorica e geografica de praticas que lo mot « occitan » (o « lenga d’òc » o « provençal » lato sensu) pòt cobrir, es possible d’i inserir sa pròpria practica en vesent lo tot coma una lenga, e qu’aquò representa una causida (perqué demòra totjorn per part una causida) amb un interès superirior a d’autras causidas possiblas pels parlaires (pels subjèctes uman engatjats dins de practicas lingusiticas que se pòdon dire « occitanas »). [...] es l’intérès d’un parlaire d’occitan d’èsser reconogut e de se reconéisser el coma parlaire d’uan lenga e non d’un patés, de la lenga dels trobadors e a l’encòp de Godolin, de Mistral, de Bodon, Delpastre... e pas solament dels autors de sa província e del poèta de son vilatge, se n’i aguèt jamai un ». p. 127.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F77%2F115864%2F127947034_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F11%2F115864%2F125629362_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F97%2F115864%2F125525639_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F98%2F115864%2F123537864_o.jpg)