Bref séjour dans la haute vallée du Pô

Ostana, La vila, photo chipée à l'association culturelle "I rënèis"

Langue et poésie aux sources du Pô

Séjourner dans les hautes vallées alpines italiennes est une expérience des plus stimulantes pour un occitanophone, quelle que soit son identité dialectale, car l’intercompréhension, avec certes un peu d’effort, est assurée. Plus encore si cet occitanophone est, de surcroit, membre de la nébuleuse occitaniste, comme c’est mon cas. On y entend en effet des variétés de vivaro-alpin (que l'on confond souvent avec le provençal), qui présentent des différences plus ou moins accentuées lorsqu’on passe d’une vallée à l’autre ; celles-ci étant privées, le plus souvent, de communication routière directe. D’ailleurs, communément, les interlocuteurs, quand on entame une conversation en oc, vous demandent de quelle vallée vous êtes.

Situation de la langue

Quand je dis que l’on « entend » la langue, je veux dire qu’elle est effectivement parlée quotidiennement par une partie importante de la population : rien à voir, de ce point de vue, avec le mouroir qu’est devenue la France pour ses langues régionales. Mais la situation est néanmoins extrêmement précaire, pour une raison principalement démographique : dans ces zones d’altitude, les habitants à l’année sont peu nombreux. La montagne se repeuple l’été. Pour une bonne partie, ces estivants sont des gens nés dans les villages vers les années 30 et 40, qui ont connu la dure vie des paysans d’altitude où presque tout doit être porté à dos d’homme, et ils sont partis travailler dans les villes, principalement à Turin, souvent aux usines Fiat.

Aussitôt retournés au village, ils utilisent la langue, mais le plus fréquemment leur conjoint ne la parle pas, ni leurs enfants et petits enfants, qui les accompagnent souvent. Assez fréquemment la langue de communication du couple, entre conjoints et avec leurs enfants quadra ou quinquagénaires (plus rarement avec les petits enfants), est le piémontais, parlé aussi dans les vallées en basse altitude, beaucoup plus peuplées. Très longtemps, du reste, le piémontais a représenté une supériorité culturelle et sociale par rapport au « patois » de la montagne, la supériorité de la plaine sur la montagne[1]. J’ai noté que parmi les jeunes qui s’installent dans les villages – car il y en a –, la plupart viennent de ces zones ou de la plaine la plus proche (Saluzzo, Cuneo). De sorte que la langue la plus entendue, dans les vallées occitanes italiennes est sans doute le piémontais et non l’italien, contrairement à ce qu’un français serait évidemment enclin à le croire.

Néanmoins, il est certain que la langue se défend. Les gens, certes, comme en France disent parler « patuà » (ils utilisent également l’expression parler « a nòsta mòda » : « à notre façon »), mais alors pour distinguer leur occitan du « dialetto », terme convenu pour le piémontais. Cependant, ils savent tous, du moins dans les vallées où je suis passé (Val Pò, Val Varacha, Val Maira) que leur langue est une variante de l’occitan, mot qui figure partout (en italien et en oc) : dépliants touristiques, journaux, panneaux touristiques, publicité pour les produits locaux, livres, etc. Il est associé, sans conflit (pour ceux qui utilisent le mot « occitan » en tout cas), à celui de « provençal » (ou en italien, « provenzale »), pour désigner le dialecte auquel il se rattache (vivaro-alpin). Autrement dit, l’usage de la langue et la conscience linguistique (deux choses bien différentes) y sont bien majeures à ce que l’on trouve en France. Du reste, la croix et le drapeau occitans sont partout présents, ce qui n’est d’ailleurs pas ce qui m’enchante le plus (j’ai souvent exprimé mon exécration pour les drapeaux, quels qu’ils soient, mais il est vrai qu’aucune identité culturelle ou politique ne saurait s’en passer : même les anars sont des fétichistes du drapeau !).

Ostana

A Ostana, village très dynamique et vraiment magnifique où je me suis arrêté, la municipalité fait de gros efforts pour promouvoir la langue et la culture occitanes. Le maire d’ailleurs, Giacomo Lombardo, est le président de l’association culturelle occitane la plus active des Valladas : Chambra d’òc. En outre réside et travaille à Ostana, Fredo Valla qui, entre autres choses, a écrit l’histoire et est le coscénariste du film si remarquable, E l’aura fai son vir (Il Vento fa il suo giro, voir la critique ici-même).

Cette importance donnée à la langue est manifeste. A Ostana, j’ai pu noter, par exemple, que les familles nouvellement installées, soit pour gérer le refuge-bar communal (La Galaberna), soit venant d’ouvrir un agriturismo, ont entrepris d’apprendre l’occitan par des cours dispensés lors des longs mois d’hiver et il est possible d’échanger avec eux dans la langue. Il m’a d’ailleurs semblé que le multilinguisme présent de longue date dans la région facilitait ces apprentissages spontanés. Le blocage psychologique n’existe pas, si fréquent en France, de tous ceux qui suivent des cours d’occitan pendant des années sans jamais s’autoriser à prononcer un seul mot.

Dans tous les commerces de la haute vallée (mais aussi dans les librairies de Saluzzo, de Cuneo, etc.), on trouve des livres sur la culture occitane alpine, principalement en italien, mais aussi des dictionnaires, méthodes, etc., des disques et des dvd (dont évidemment celui de E l’aura fai son vir).

Un exemple parmi d’autres : le musée d’arts et de traditions populaires d’Ostana (Civico museo etnografico « Ostana Alta Valle Po »), publie régulièrement une revue ethnographique et mémorielle très riche de contenu, modestement appelé « quaderno » (cahier). Elle est en italien, mais tous, absolument tous les entretiens qui constituent l’essentiel du contenu, sont en occitan, avec la traduction italienne en regard. J’en ai acheté un stock : j’y ai lu des choses passionnantes sur les plantes médicinales, la nourriture, l’activité pastorale, l’éducation des enfants, les activités scolaires, l’architecture, etc. etc. et tout un ensemble de témoignages de guerre en première personne, d’une incroyable intensité, des rescapés de la vallée ayant participé aux campagnes albano-grecque et russes.

Les textes de la revue sont rédigés non dans la graphie classique, mais dans celle dite de l’École du Pô, plus phonétique que morpho-syntaxique, dérivée de la graphie mistralienne (et donc plutôt basée sur le code graphique du français que de l'Italien : par exemple, trouve-t-on « ou » pour [u], « u » pour [y], etc.). Tous le monde ou presque, là-bas, pour ce que j’ai pu en juger, la préfère à la graphie classique (même si certains occitanistes l’utilisent, surtout dans leurs relations avec les « français »), parce que tout simplement celle-ci ne peut rendre certaines distinctions phonétiques essentielles dans le parler des vallées, en particulier entre [θ] (le « th » anglais) et [z] (le « s » de « maison »). De toute façon, la lecture de cette graphie ne pose aucune difficulté, d’autant plus que les principes en sont rappelés dans toutes les publications.

Serre d'Ostana, photographie Marzia Verona

Une japonaise dans les vallées

Cette question, comme beaucoup d’autres, est abordé dans un livre étonnant, publié par Chambra d’òc, et j’ai pu l’acquérir sur place. Il est écrit par une japonaise, Sano Naoko, qui a conduit une étude de sociolinguistique dans les vallées en 2003. Il s’intitule Una lenga en chamin. Viatge d’una Japonesa dins la Valadas occitanas en Itàlia (Une langue en chemin, Voyage d’une japonaise dans les vallées occitanes d’Italie, Chambra D’òc, Saluzzo, 2008). Le même texte, d’ailleurs fort intéressant, y est présenté en quatre langues : occitan (graphie classique), italien, anglais et japonais, ce qui est d’ailleurs à la fois impressionnant, amusant et quelque peu redondant.

Ce livre est la meilleure introduction qui soit à l’histoire déjà longue de la prise de conscience linguistique provençale et occitane des vallées italiennes, depuis le mouvement provençaliste des années 60 jusqu’aux musiciens et aux élus d’aujourd’hui. Sano Naoko a interviewé pratiquement tous ceux qui sont impliqués dans la promotion de la langue, quelle que soit leur obédience, des provençalistes antioccitans de l’association Coumboscuro (Sergio Arneodo, et Tavo Burat, le poète piémontais aujourd’hui disparu) aux musiciens des groupes comme Lou Dalfin ou Lou Seriol, qui portent haut l’occitan des vallées en Italie et en France, en passant par des acteurs culturels importants comme Ines Cavalcanti, Dario Anghilante, Fredo Valla, Giampiero Audisio et beaucoup d’autres.

Le tour d’horizon est très complet, sur la situation de la langue aujourd’hui, le cadre juridique dont bénéficie et à la fois pâtit l’occitan (loi régionale Piémont n° 26 et loi 482), les actions conduites, l’histoire des mouvements et de leurs conflits – Coumboscuro, François Fontan et la fondation du P.N.O en 1964, puis le Moviment Autonomista Occitan créé en 1968, Escolo dóu Po, Ousitanio Vivo, Chambra d’òc –, la question de la graphie, etc.

La limite importante de ce livre, reconnue d’ailleurs par l’auteure, est de restreindre l’enquête aux acteurs culturels et politiques et donc de délaisser largement les simples locuteurs non engagés – ou du moins pas au titre de l’occitanophonie – dans la vie publique.

Antonio Bodrero : Barbo Toni Boudrìe

L’un des protagonistes de l’histoire restituée par les extraits d’entretiens publiés par Sano Naoko est le poète majeur de Fraisse (en italien Frassino, Valle Varaita, en oc Val Varacha), Antonio Bodrero ou Barbo Toni Boudrìe (1921-1999), hélas très mal connu en France et d’ailleurs, à ma connaissance, non traduit.

Son œuvre fait l’objet, en ce moment même, d’une remarquable valorisation, grâce à l’action conjointe des chercheurs et des associations culturelles occitanes. J’ai pu en effet acquérir, publiés cette année même, un CD, très bien réalisé, de poésies divinement lues par l’auteur (Lou mai di rai : Le rayon le plus grand, édité par Ousitanio Vivo, association malheureusement absente de la toile) et surtout, l’œuvre poétique occitane complète (Opera poetica occitana), bilingue occitan, italien, publiée par Diego Anghilante (le frère de Dario) dans la très prestigieuse collection « Il pensiero occidentale » (quelque chose comme la Pléiade) de l’éditeur Bompiani (Milan).

Diego Anghilante présente une biographie extrêmement complète (plus de 100 pages) de ce personnage hors du commun, original à tous points de vue, engagé dans un parcours et des dérives idéologiques qui le conduisent de l’Escolo dóu Po et du fontanisme le plus acharné jusqu’aux mouvements autonomistes piémontais et, à la fin de ses jours, à un bref compagnonnage avec la Lega Nord. Il présente la caractéristique précieuse d’avoir développé une œuvre double, en occitan puis, lorsqu’il s’est éloigné des milieux occitanistes, le piémontais, qui fut toujours aussi sa langue. L’œuvre piémontaise est d’ailleurs beaucoup plus étendue (6 fois plus que l’occitane, écrit D. Anghilante ; or son livre, certes bilingue et très annoté, ne fait pas moins de 1000 pages !). Contrairement à ce que l’on peut entendre dans les milieux occitanistes qui, d’ailleurs, à l’époque de la majeure production de Boudrìe, n’ont pas su estimer sa poésie à sa juste mesure, Anghilante montre que la création du poète en piémontais est d’égale qualité. C’est du reste pour ses recueils piémontais qu’il trouva la reconnaissance qui lui manqua tant au cours de ses années de militance aux côtés des occitans.

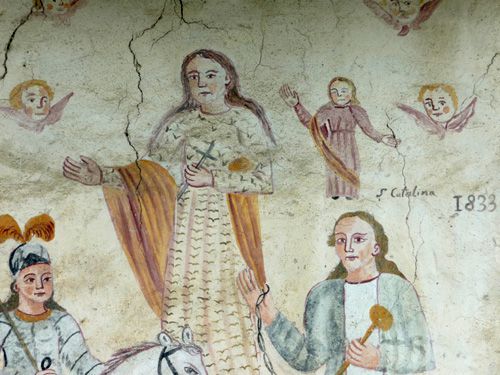

Sur certains points essentiels, Bodrero me fait penser à Marcelle Delpastre, non seulement (ni d’abord !) pour ses idées un tantinet réactionnaires, mais surtout pour son univers à la fois profondément chrétien et néo païen, ancré dans la vie paysanne, son extraordinaire musicalité, son souffle… On sait combien je suis peu sensible aux bondieuseries (quoique... voir illustration infra) et à la lyrique néo-païenne (ou alors sur le mode parodique, grotesque ou cocasse) ; pourtant je dois reconnaître que Boudrìe est, à la mesure de notre Marcelle, un immense poète.

Je terminerai, comme je l’avais fait dans mon post d’il y a deux ans consacré à une brève incursion en Val Maira, par un poème de Boudrié en graphie de l’École du Pô, que j’essaierai de traduire en français.

I choqque dar chouquìe…

I choqque dar chouquìe soun jolie couro sònen :

anan arìe anan e anan arìe anan,

sëméhen la pasienso dë qui 'spëto dë muere,

'stachâ ar sel për i ange së làisen dindaiâ

për lou goi dë i archoc: anan arìe anan

coummo l’ànimo di omme (qu’anan sie lou darìe);

me lou miei ’z ero couro, minâ, i vihian pa

e i moursenche di choqque nou tiràven aout aout

’ma i ale di nosti ange; nous voulian istà ’n tero

e i ange amoun ai choqque nous tiràven aout aout;

lou chouquìe ero nìe, l’archoucà ero biò.

Les cloches du clocher…

Les cloches du clocher sont belles quand elles sonnent :

en avant, en arrière, en avant et en avant en arrière en avant,

elles ressemblent à la patience de celui qui attend la mort,

attaché au ciel par les anges elles se laissent bercer

par la joie de sonner : en avant en arrière en avant

comme l’âme des hommes (que l’avant soit le dernier);

mais le plus beau c’était quand, enfants, nous ne les voyions pas

et les cordes des cloches nous tiraient haut haut

comme les ailes de nos anges ; nous voulions rester sur terre

et les anges là haut aux cloches nous tiraient haut haut ;

le clocher était noir, le carillonneur était bleu.

Jean-Pierre Cavaillé

[1] Situation assez comparable à celle du grico face au salentino dans les Pouilles. Cf. le témoignage de Dario Anghilante, dans le livre de Sano Naoko cité plus bas : « a mon país era ‘squasi impossible de lo parlar perqué lo monde considerava que ma familha, que parlaa piemontés, avia fach un avançament e se mi retornavo a l’occitan fasiu lo revèers de çò que lor consideravon una bòna causa » : « dans mon village, il était quasiment impossible de le parler parce que les gens considéraient que ma famille, qui parlait piémontais, avait fait un pas en avant et si je retournais à l’occitan, je faisais le contraire de ce qu’ils estimaient être une bonne chose ».

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F49%2F115864%2F67642920_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F65%2F115864%2F43085289_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F11%2F115864%2F17954023_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F92%2F115864%2F129054934_o.jpg)