Questions concernant Ce qu’il advint du sauvage blanc

Je suis heureux de publier ici, avec l'accord de son auteur, une lettre ouverte de Stéphanie Anderson, anthropologue australienne, qui circule en ce moment dans les réseaux de chercheurs francophones en anthropologie. Elle attire notre attention sur la représentation qui est donnée de l’aborigène dans le roman de François Garde, Ce qu’il advint du sauvage blanc, œuvre par ailleurs d'une indiscutable qualité, qui a reçu le meilleur accueil de la critique en France. Bien que la question linguistique soit ici secondaire (elle est cependant présente), ce texte résonne avec la discussion que des lecteurs du site d’extrême droite François Desouche avaient cherché à entamer suite à la publication de mon post sur l’excellent film Samson & Delilah, au sujet de la prétendue laideur des aborigènes australiens.

Mais il y a aussi une autre raison de publier ce texte ici : la construction littéraire de la figure du sauvage, dans le roman en question, ne me semble pas sans rapport avec la construction des indigènes du Limousin et autres contrées sauvages de la France patoisante par une littérature parfaitement reconnue (et qui mérite d’ailleurs cette reconnaissance, je pense aux ouvrages, entre autres, de Richard Millet), mais qui n’est jamais, au grand jamais discutée sous cet angle, tellement cette image coloniale de l’autre est intégrée et normalisée dans la culture des élites françaises.

J-P. C.

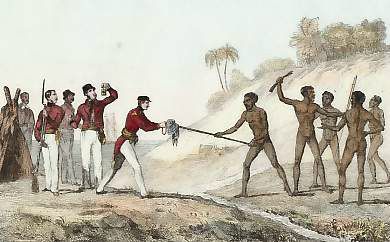

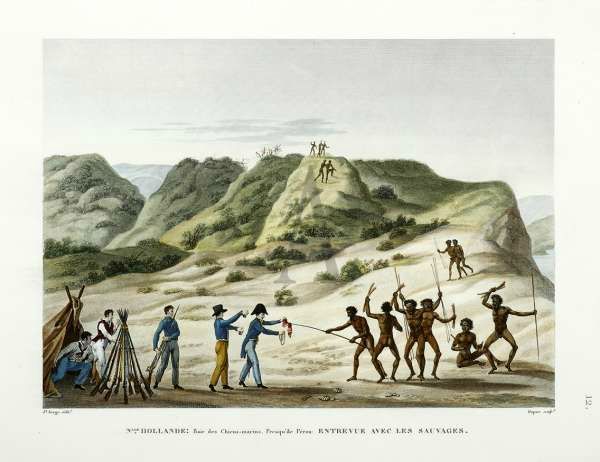

Danvin "Entrevue avec les sauvages" 1836

Questions concernant Ce qu’il advint du sauvage blanc (Gallimard, 2012), de François Garde, lauréat du Prix Goncourt du Premier Roman

Je m’adresse aux chercheurs francophones, qui n’ont sans doute pas lu ce livre. Je tiens à les informer car l’apport des anthropologues français contemporains dans le domaine des études des sociétés Aborigènes australiennes est significatif.

J’ai lu récemment un roman français qui se dit « inspiré par l’histoire vraie » de Narcisse Pelletier, naufragé en Australie au 19e siècle. J’ai voulu lire ce roman, puisque, parmi mes diverses recherches historiques sur le regard européen porté sur les Aborigènes, je me suis moi-même intéressée de près à ce matelot français qui fut naufragé à 14 ans près de Rossel Island et abandonné ensuite sur la côte nord australienne (Cape York), en 1858. Sauvé par une famille Aborigène, il vécut avec la communauté (les Uutaalnganu) pendant dix-sept ans, avant d’être récupéré, contre son gré, par un navire perlier, puis rapatrié en France. Il raconta son histoire qui fut publiée (1876 : Constant Merland, Dix sept ans chez les sauvages : aventures de Narcisse Pelletier, Paris). J’ai traduit et annoté ce récit qui contient de nombreuses observations de grande valeur ethnohistorique sur la vie de cette communauté Aborigène ; mon collègue Athol Chase a ajouté un commentaire ethnographique pour situer l’ouvrage de Merland dans le contexte des recherches contemporaines sur cette région du Cape York (Stephanie Anderson, Pelletier : the forgotten castaway of Cape York, Melbourne Books, 2009).

Un roman sur Pelletier : quelle belle surprise, me suis-je dit ! Mais, rapidement, le roman de François Garde m’est tombé des mains. L’auteur a bizarrement mélangé une certaine vérité historique pour le contexte (il conserve le nom de Pelletier, son nom Aborigène d’Amglo, le fait qu’il a été marin sur le Saint-Paul et abandonné sur les côtes nord est de l’Australie, qu’il vit dans une « tribu » Aborigène, qu’il fut récupéré enfin par l’équipage du John Bell après beaucoup d’années) avec une fantaisie qui se révèle cumuler les pires des clichés possibles sur les Aborigènes tels qu’on pouvait les lire en Europe au 19e siècle : activité sexuelle pratiquée sans retenue devant tout le monde, brutalité, laideur physique, vie culturelle très pauvre, langues élémentaires, intelligence inférieure, comportement infantile, etc. etc.

La vision du monde des Aborigènes où ce «Pelletier » fictif avait vécu est transmise au lecteur à travers les expériences du marin français en Australie et ses réactions à sa nouvelle vie quand il revient en France, lesquelles sont documentées dans des lettres, fictives elles aussi, adressées au Président de la Société de Géographie par le jeune aristocrate et savant Octave de Vallombrun qui s’occupe de la réinsertion du « sauvage blanc » dans la société française. Notons que les épisodes australiens se juxtaposent à ces lettres, les deux narrations étant entrelacées. Permettez-moi de citer des extraits.

D’abord la représentation des pratiques sexuelles dans le roman de François Garde: « Les dix garçons et six filles ne restaient pas ensemble tout le temps. Parfois les garçons se mettaient de côté et jouaient aux osselets ; parfois deux couples se formaient pour un jeu ou un travail, parfois l’un deux partait solitaire dans la forêt. Assis sous un arbre, un garçon et une fille se caressaient sans se cacher. Narcisse rougit lorsqu’il vit la main de la fille remonter le long de la cuisse du garçon » (p. 95). Ou, après un repas abondant de la « tribu » nous lisons: « Un couple partit de promener sur la plage, puis un autre. Aux ultimes lueurs du crépuscule, Narcisse vit deux silhouettes noires basculer sur le sable et s’ébattre » (p. 119). Un épisode parallèle raconté dans une des lettres de Vallombrun révèle que Narcisse, récemment transporté à Sydney et mis sous la tutelle du savant, a été agressé par un bagnard employé par lui parce que ce dernier, passant son temps avec une lingère, avait découvert la présence de Narcisse « accoudé à la fenêtre et souriant au spectacle impudique qu’ils offraient dans la tiédeur de l’après-midi » (p. 108). Quelques pages sont consacrées à cet incident. Le savant en déduit que « Narcisse ne connaît pas la pudeur…Dans sa tribu hommes et femmes ne se cachent donc pas pour l’amour et chacun peut en regarder les transports » (ibid.). Garde veut montrer la perte d’innocence de Narcisse en devant réapprendre la vie sexuelle à la française. On reconnaît aisément le pastiche d’un Bougainville racontant Tahiti ou d’une Margaret Mead racontant l’adolescence à Samoa. Mais tout cela est absurde : peu importe la diversité des pratiques sexuelles de par le monde, une société dans laquelle on connaît la liberté sexuelle en toute innocence, une société du Jardin d’Eden, est un imaginaire européen attribué aux « primitifs » ; on sait bien que, au contraire, le sens d’une certaine pudeur est indubitablement un universel humain.

Tout n’est pas édénique pourtant, sur le plan sexuel, dans la tribu inventée par François Garde. Une scène qui, à mon sens, s’avère particulièrement offensante nous donne à voir un viol perpétré devant tout le monde. Cette scène est surtout marquante parce que, dans les chapitres australiens du roman, les membres de la tribu passent la plupart de leur temps à chasser et à manger. La bestialité de la scène est directement évoquée par l’auteur. La scène se déroule dans le contexte d’une rencontre sans hostilité entre deux groupes : « Narcisse a déjà vu des minauderies entre adolescents, des fuites, des esquives, mais jamais de gestes aussi clairs et aussi brutaux. La jeune fille dit quelque chose, Chemineau la frappe au visage et la fait tomber sur le sable. Elle veut se relever, il se jette sur elle, la bascule sur le dos. Comme elle ne se laisse pas faire, il la gifle à nouveau ». Inutile de citer le reste de cette scène, sauf que, pendant le viol: « Les femmes continuent à bavarder. Les hommes ont arrêté leurs activités et contemplent la scène sans bouger, sans manifester aucune réprobation. Tel ou tel émet de brefs commentaires qui font sourire les autres. Narcisse croit voir un groupe de paysans commentant l’assaut d’un taurillon sur une génisse » (p. 276-77).

Le discours scientifique au 19e siècle, en France et ailleurs, véhiculait, on le sait, le stéréotype de la « laideur » des Aborigènes australiens. Ce stéréotype trouve sa place dans le roman. Les remarques fréquentes au cours du roman concernant la laideur des membres de la tribu sont faites dans le contexte du processus d’adaptation de Narcisse à sa nouvelle vie. Il n’a pas envie de faire l’amour avec les femmes, « non, jamais il ne pourrait ! » (p. 142). Nous apprenons, après son retour, qu’il est cependant père de deux enfants en Australie. L’auteur ne présente jamais le moment où Narcisse verrait les personnes et les choses différemment, le moment où il désirerait les femmes, le moment où la tribu n’incarnerait plus à ses yeux l’extrême de la laideur : « Les sauvages étaient tous plus petits que lui, d’au moins une tête pour les hommes. Solides et râblés, ils donnaient une image de force. Les femmes ignoraient la pudeur et ne cachaient aucune partie de leur corps – il repensa brièvement à la putain du Cap, qui par comparaison lui semblait désormais d’une beauté stupéfiante » (p. 70).

Le stéréotype de la vie culturelle limitée sinon simpliste des Aborigènes australiens fut également répandu. Là encore, le roman de François Garde tend à renforcer le stéréotype plutôt que de le nier. Du côté de la négation de ce stéréotype, on ne trouve que peu d’exemples – tous équivoques – dans le roman : les tatouages qui couvrent son corps (on sait, bien entendu, que le tatouage n’est pas une pratique des Aborigènes australiens) sont complexes et Narcisse se révèle expert à dessiner rapidement des « hiéroglyphes » semblables, figures abstraites et compliquées, sur une feuille – pour s’en désintéresser dès qu’il a accompli son « œuvre » (p. 103); un homme que Narcisse surnomme Chef pérore sans pause pendant douze heures mais puisque Narcisse ne comprend pas son discours le lecteur ne pourra le comprendre non plus ; Narcisse sait fabriquer à merveille un harpon pour la pêche et s’en sert aussi bien (p. 251).

De l’autre côté, on peut noter l’indifférence et le manque de curiosité des membres de la « tribu » envers Narcisse jusqu’au jour où il s’affuble de dessins en ocre et se présente devant la compagnie assemblée. Leur réaction : « Ils rient tous à gorge déployée, lancent des plaisanteries, se tapent sur les cuisses, se frottent les yeux et repartent pour une nouvelle explosion de rires ». Narcisse ne comprend pas pourquoi ses peintures corporelles les amusent tant et danse devant eux « une sorte de gigue ». L’hilarité continue, Narcisse se met à rire aussi. Il est accepté dans la tribu et – le moment fort – il s’identifie enfin à elle (p. 320-21). Pour rester inexpliquée, la réaction de la tribu évoque néanmoins le cliché des indigènes infantiles qui rient de tout et de n’importe quoi. Ou encore leur indifférence inexpliquée du début, à l’exception de la vieille femme qui prend soin de Narcisse, puis un assaut contre lui (un groupe de jeunes le cloue au sol pour lui enlever son pantalon et puis lui arrache brusquement l’anneau de laiton qu’il porte à l’oreille, fendant son lobe d’oreille), donne l’impression d’un peuple à qui manquent les qualités humaines affectives et psychiques les plus élémentaires. Plus tard, Narcisse ayant été malade pendant quelques jours puis guéri, le groupe fait des préparations pour un déplacement. Narcisse se demande « Devait-il comprendre qu’ils avaient différé leur départ, attendu qu’il soit sur pied ? » (p. 114). La question est posée, mais jusqu’au jour de son intégration à la fin du roman, l’indifférence des adultes à son égard continue. En effet, il n’aura qu’un seul compagnon, un jeune garçon qui s’appelle « Waiakh » (Garde n’invente que ce nom « aborigène », les autres personnes sont surnommées par Narcisse pour résumer leur caractère : « Chef », « Quartier-Maître », « Chemineau », et « Kermarec » après un matelot du Saint-Paul ; aucune femme n’est nommée – le seul personnage féminin est la vieille femme qui le nourrit, elle est toujours « la vieille », mais on apprend à un moment que son nom veut dire « silence »). Précisons en outre que, selon le récit de Narcisse Pelletier à Merland de 1876, le clan des Uutaalnganu qui a découvert Narcisse presque mort sur leurs rivages l’avait nourri et accueilli parmi eux tout de suite. La distension de son lobe d’oreille était due à un processus long et délibéré pour le rendre beau aux yeux des femmes.

S’agissant de la vie culturelle de la tribu, Garde n’insère pratiquement rien dans son roman . Pour les rites funéraires, il n’y a rien. Narcisse dit à l’Impératrice Eugénie (elle a voulu rencontrer le sauvage blanc) : « Il ne faut pas toucher le mort, ni ses flèches, ses paniers, sa nourriture. Il faut s’en aller, sinon… du mauvais arrive. Il ne faut pas retourner au même endroit » (p. 215). Pour la religion : la « tribu » marche trois jours vers l’ouest pour arriver à une montagne blanche à la forme d’un œuf à demi submergé. La journée suivante, c’est le discours du Chef et, fin de scène, « Le lendemain fut tout entier dédié à la montagne » (p. 260-62). Nous n’en saurons pas plus. Le seul rite ou jeu décrit dans le roman consiste, pour les jeunes, à se passer « de main en main des cailloux dans un ordre que Narcisse devine complexe et rigoureux, en chantonnant un petit refrain. De temps en temps la circulation des cailloux s’interrompt, et celui qui en tient un a l’air dépité de qui a perdu ». Est-ce complexe ou simplement bête ? Qui sait ? « Narcisse n’essaye même pas d’imaginer les règles du jeu, si c’est bien un jeu » (p. 276). Pour les autres distractions, il y a les chants et les danses. Quand l’Impératrice demande à Narcisse de chanter pour elle, sa voix devient « gutturale et sourde » en émettant des sons que Vallombrun ne saurait décrire: « miaulements, répétitions saccadées de syllabes, claquements de langue ou de dents, grognements syncopés, sifflements… » (p. 216). Quant à la langue de la « tribu », Vallombrun ne l’apprend pas car Pelletier ne la lui communique pas. Cependant on sait que l’aspect verbal futur doit manquer à cette langue, car le savant, en donnant à Narcisse des leçons de grammaire française, a dû « lui inculquer la notion même de futur ». Le sous-entendu est évident: on ne vit que pour le moment présent là-bas. Si Narcisse lutte pour saisir la notion de futur, il en est de même pour celle de la propriété privée : « Il donne son chapeau ou sa veste à qui en a besoin, et prend de même ce qu’il lui faut ». Aimé par son entourage au phare où l’on lui a trouvé un emploi – il est « toujours souriant et prêt à aider ses camarades », on accepte alors de considérer que « ces emprunts sans malice ne sont pas des larcins » (p. 263).

L’atmosphère créée par François Garde au cours du déroulement de son double récit – celui de Narcisse en Australie qui désapprend son identité vendéenne pour devenir australien et celui de Vallombrun qui doit admettre qu’au fond il comprend de moins en moins qui est Narcisse et ce qu’il a vécu, dont il s’est pourtant occupé pendant des années – est prenante, au plan de la construction littéraire. Mais c’est au prix, du moins ce fut mon impression, d’une caricature dégradante d’un peuple indigène qui ne ressemble en rien aux groupes Aborigènes du Cape York (ni à tout autre groupe Aborigène).

*

Certes, l’auteur prend soin de dire que son livre est un roman, et qu’il n’a même pas lu le récit de Pelletier. Mais en conservant l’évocation de ce matelot, en construisant un récit qui fait de son « Narcisse Pelletier » un des deux points principaux de focalisation de la narration (celui de Vallombrun en est l’autre), Garde peut faire croire à son lecteur que certains éléments de cette fantaisie furent ou auraient pu être des observations et des expériences de Pelletier lui-même. En outre, il indique tout de même, dans des interviews, avoir une certaine familiarité avec le Pacifique (ancien énarque, il eut en effet des postes administratifs importants au secrétariat général de la Nouvelle-Calédonie, à l’époque des Accords de Nouméa et encore récemment).

Ayant lu le roman de Garde peu après sa parution, je me disais que, rapidement, ce livre serait délaissé par les lecteurs et qu’il n’y avait plus à y songer. Or voilà que le monde littéraire français chante les louanges de ce livre (car l’écriture et la construction en récits en parallèle du roman sont, certes, de grande qualité). Son auteur reçoit le Goncourt du premier roman. Le Monde publie une critique très élogieuse: http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/02/09/retour-vers-le-futur_1640791_3260.html L’auteur de la critique met le doigt sur le problème que je soulève ici, mais ne le discute pas « Garde…invente. Il invente les réactions de Narcisse, même s’il nous ferait presque croire qu’il les observe et les enregistre, dissimulé dans son ombre. Il invente la suite des événements, sa rencontre avec la tribu de ‘sauvages’ - terme en vigueur à l’époque -, son adaptation aux rudes conditions de la contrée, les heures et les jours de ce marin adolescent, fils d’un bottier vendéen, brutalement précipité dans un monde auquel il ne comprend rien. » Oui, en effet, il invente mais le lecteur peut ‘presque croire’ que ce qui est raconté fut observé.

Libération publie une interview qui tresse des fleurs au livre et à son auteur : http://www.liberation.fr/livres/1201582-ce-qu-il-advint-du-sauvage-blanc On peut y lire : « Inspiré d’une histoire vraie, le roman de François Garde se déroule au milieu du XIXe siècle. Il raconte l'aventure inouïe arrivée à Narcisse Pelletier, un jeune matelot vendéen, perdu pendant dix-sept ans sur île inexplorée australienne. …Votre histoire est fantastique et mérite le détour, on remarque l'authenticité des faits relatés et nous plonge dans des abîmes enivrants. »

Ecoutons ce que dit l’auteur lui-même concernant les Aborigènes australiens lors d’un entretien pour Chronobook :

« —Vous êtes-vous documenté sur les Aborigènes, connaissez-vous l’Australie ?

— J’ai vécu quelques années en Nouvelle Calédonie et suis allé plusieurs fois en Australie (mais à Sydney, pas le bush du Nord Est !). Je n’aurai pas écrit ce livre sans avoir rencontré des cultures du Pacifique et constaté, même deux siècles après les contacts et la christianisation, leur étrangeté. J’avais lu les grands anthropologues du Pacifique (Leenhardt, Malinowski ,…) Pour le roman, je n’ai pas voulu me documenter. Mes sauvages ne sont pas vrais. (Il semble en outre que la tribu en cause ait disparu) J’espère qu’ils sont vraisemblables. »

(http://blog.chronobook.fr/, publié le 5 avril, 2012 par Chronobook).

Ses « sauvages ne sont pas vrais », mais… « je n’aurais pas écrit ce livre sans avoir rencontré des cultures du Pacifique et constaté… leur étrangeté ».

Il est donc important de mettre en évidence des citations tirées de son roman, de ses entretiens et des critiques littéraires publiées en France. Ces citations nous obligent, je crois, à nous interroger sur ce qu’il nous y donne à lire. Est-ce « vraisemblable » que « la tribu » qu’il invente perpétue les stéréotypes attachés aux Aborigènes australiens que j’ai indiqués ? Est-ce acceptable, également, qu’un auteur situe sa « tribu » inventée dans un lieu géographique où se trouve un groupe indigène existant et puis remodèle à son gré leur société? Evidemment, il laisse entendre aux lecteurs français que le peuple aurait « disparu » – formulation qui tente d’écarter le genre de critique que je présente ici. En réalité, les descendants du peuple qui sauva la vie à Narcisse Pelletier en 1858, les Uutaalnganu, groupe linguistique des Pama Malngkana ou Sandbeach People, vivent actuellement dans la communauté Aborigène de Lockhart River sur les côtes nord est du continent vers la pointe extrême du Cape York. Certains d’entre eux, membres du Lockhart River Art Gang, sont devenus des artistes célèbres, reconnus internationalement. Au cours du 20e siècle et encore aujourd’hui, des anthropologues et des linguistes, en particulier Athol Chase et Bruce Rigsby, mais avant eux, bien entendu, Donald Thomson, ont mené leurs enquêtes dans cette région pour documenter le mode de vie des Sandbeach People et leurs langues. Narcisse Pelletier apprit une de ces langues, des linguistes ont trouvé des correspondances pour la plupart des termes uutaalnganu notés dans l’ouvrage consacré au récit de Pelletier que Constant Merland, savant nantais, publia en 1876. (L’ouvrage de Merland, Dix-sept ans chez les sauvages. Narcisse Pelletier, Paris, E. Dentu, 1876 est accessible en ligne via le catalogue Mura de l’Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies http://www.aiatsis.gov.au/collections/muraread.html; une nouvelle édition de l’ouvrage, qui pourtant n’est pas intégrale, a paru en 2002 chez Cosmopole sous le titre sensationnaliste Chez les sauvages. Dix sept ans de la vie d’un mousse vendéen dans une tribu cannibale, dir. Philippe Pécot).

Est-ce acceptable qu’on en revienne, pour représenter un peuple indigène, à la notion d’« étrangeté », malgré l’évolution des connaissances anthropologiques et sociologiques depuis les premières rencontres des savants français avec les Aborigènes australiens, celles – extraordinaires pour le dialogue que les voyageurs français ont entretenu avec les Tasmaniens – qui ont eu lieu lors du séjour de l’expédition de Bruny d’Entrecasteaux à Recherche Bay en Tasmanie en 1793 ? Pourquoi est-ce « les cultures du Pacifique » qui seraient marquées par l’« étrangeté », comme le dit Garde dans son interview ? Chaque culture humaine est étrange, et aucune ne l’est. « Etrangeté » dans ce contexte ne sert qu’à répéter les impressions de « sauvagerie » communiquées par les voyageurs européens du 19e siècle. Est-ce acceptable qu’un auteur qui choisit de faire la représentation fictive d’un peuple indigène s’abstienne de s’informer sur lui, au contraire des grands explorateurs français de l’Australie comme Bruny d’Entrecasteaux et Baudin, ne tente pas d’engager un dialogue avec lui, lui tourne le dos en quelque sorte comme s’il n’existait pas ? Pour le moins cela est irrespectueux.

Je ne connais pas les intentions de François Garde, et je suis bien certaine qu’il n’a pas voulu manquer de respect envers une communauté Aborigène et tomber dans le cliché péjoratif, quand on sait l’humanité qu’il a apportée et le rôle étroit qu’il a tenu, aux côtés d’Alain Christnacht, dans les discussions qui ont abouti à la signature des Accords de Nouméa (Garde 2005, Christnacht 2008). Mais le résultat est malheureusement là. Ce qui l’a conduit sur cette fausse piste, sans doute malgré lui, pourrait être le procédé narratif mixte qu’il semble avoir inventé pour son roman – aucun exemple littéraire pareil ne me vient à l’esprit. Il y a quelques années, le spécialiste littéraire Philippe Lejeune, en parlant du devoir de l’autobiographe, formule l’expression « pacte autobiographique » pour signifier, du côté de l’autobiographe, la notion du devoir de l’auteur envers son lecteur, c’est-à-dire le devoir d’exprimer fidèlement sa propre vérité en racontant sa vie. Je crois que l’auteur d’une fiction inspirée d’une histoire vraie a un devoir semblable envers son lecteur : celui de présenter sa fiction dans un contexte qui représente la vérité historique et sociale dans la mesure où il a pu s’en informer et de transmettre cette vérité au lecteur dans le texte qu’il crée autour des faits historiques. Dans le cas du roman de François Garde soyons clair : il ne s’agit pas d’une fiction qui prétend présenter l’histoire, son roman ne se veut pas être la version romancée de l’histoire vraie de Narcisse Pelletier. Il s’agit plutôt d’une histoire vraie présentée comme telle pour quelques aspects et présentée comme une fiction qui pourrait être vraie pour le reste. Dans ce procédé mixte, parce que le contexte ethnographique reste peu connu des Français, aussi bien que l’histoire de Pelletier, le lecteur qui n’a pas les faits à portée de main ne peut confirmer ou nier et reste livré à l’interprétation que lui présente Garde.

Quant à la réception critique unanimement élogieuse du roman en France (il n’a pas encore été traduit), il est étrange que pas un seul critique littéraire ne semble avoir cherché à vérifier si la « tribu » inventée par Garde correspond à un peuple Aborigène australien actuel. Il faut poser une question : ce roman aurait-il connu le même accueil si, avec les mêmes mots, Garde avait choisi pour décor un lieu de l’Océanie francophone : un groupe situé en Nouvelle-Calédonie par exemple ? Comment peut-on se féliciter d’avoir appréhendé l’« Autre », ou même d’avoir saisi la difficulté de l’appréhender, en célébrant une création, sophistiquée à première vue, mais qui, finalement, présente une vision des Aborigènes qui ne dépasse guère celle des savants du 19e siècle – que Garde croit pourtant ridiculiser (à part son aristocrate perplexe d’Octave de Vallombrun)? Même son « Pelletier », de retour en France, étranger parmi les siens car il n’a grandi que parmi les Aborigènes, ne nous donne à voir que le stéréotype du bon sauvage, en opposition au mauvais sauvage. Les deux faces du « sauvage », Noble Savage et Ignoble Savage, est la figure duelle qui ne cesse – le roman de François Garde en est la preuve – de nourrir nos fantasmes.

Références :

Garde, François. « Le préambule de l’accord de Nouméa, prologue d’une histoire officielle », Revue française de droit constitutionnel, n°64, octobre 2005, pp. 805-811

Disponible en ligne:

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2005-4-page-805.htm

Christnacht, Alain. « Les Accords de Matignon vingt ans après ; l’Accord de Nouméa dix ans plus tard », Negociations, De Boeck Université. 2008/2 - n° 10, pp 89-103

Article disponible en ligne:

http://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-89.htm

Stephanie Anderson

Adelaide, 23 April 2012

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F58%2F115864%2F101551534_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F28%2F115864%2F48126780_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F07%2F115864%2F129307937_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F51%2F75%2F115864%2F129234890_o.jpg)