La légende de Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêt, site officiel de la fanfare municipale

La légende de Villers-Cotterêts

Lors des récents débats au parlement et au sénat sur l’opportunité d’inscrire les « langues régionales » dans la constitution française, comme dans les nombreux articles de presse qui s’en sont faits l’écho, et tout particulièrement parmi les plus ardents jacobins qui souhaitent achever au plus vite le travail d’éradication commencé par l’abbé Grégoire, chacun ou presque a invoqué, parfois avec un incroyable lyrisme cocardier, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts. Rarement du reste en précisant que le texte invoqué n’est que l’article 111 des ordonnances prises en 1539 par François Ier. Le plus ronflant, sans aucun doute, fut Pierre Assouline, qui gratifia les lecteurs de son blog d’une adaptation du psaume 137 : « Si je t’oublie, Villers-Cotterêts, Que ma droite s’oublie !/ Que ma langue s’attache à mon palais... » etc.

L’invocation de Villers-Cotterest dans les débats récents

La raison d’une telle dévotion à l’article 111 des ordonnances royales ? Hé bien, selon lui, grâce à ce texte, « dès lors, le français se substitue légalement, officiellement et obligatoirement au latin ainsi qu’aux langues d’oïl, aux langues d’oc et aux patois dans l’Administration et le Droit afin de dissiper toute “ambiguïté et incertitude” » J’ai déjà souligné dans une autre analyse le manque total de sérieux de cette évocation confuse des langues contre lesquelles l’article aurait été dirigé. J’utilise à dessein le conditionnel, car nous verrons que tel n’était pas le sens du texte royal qui, loin de viser ce que d’aucuns appellent aujourd’hui les « langues régionales », concernait exclusivement le latin. Cette lecture, qui est en fait presque aussi ancienne que le texte lui-même, fait aujourd’hui l’objet d’un très large consensus parmi les historiens du XVIe siècle[1], dont aucun politique, ou presque, ne tient compte, mais nos élus n’ont rien à envier en la matière avec la plupart de nos journalistes et intellectuels…[2] C’est qu’avec Villers-Cotterêts nous sommes dans l’élément de la légende, du mythe, non de l’histoire, nous sommes dans l’univers de la croyance et non du savoir. Même un historien, contemporanéiste il est vrai, comme Daniel Lefeuvre, aveuglé par ses convictions idéologiques, affirme que la ratification de la Charte européennes des langues régionales et minoritaires conduirait immanquablement à la « situation antérieure à l’ordonnance de Villers-Cotterêt », marquée selon lui par l’éclatement et la multiplicité des langues du droit. Ce que Robert Badinter a appelé, au sénat, un retour « au Moyen-âge ». Cela est assez drôle parce que, à l’époque médiévale, s’il y avait bien une langue juridique reconnue par l’université et la plupart des pouvoirs civils et religieux, c’était bien le latin, langue noble du droit, langue des élites européennes, opposé aux langues dites « vulgaires », ce que nous appelons aujourd’hui le français compris, évidemment. Or, nous le verrons, l’ordonnance de François Ier s’opposait à l’usage du latin comme langue juridique et administrative (et non d’ailleurs dans ses autres fonctions) et à lui seul. Mais un mythe est un mythe et il a la peau dure… Il a servi d’appui, sans avoir été contesté sur ce point, à l’amendement présenté par Jean-Luc Mélenchon au sénat le 11 juin pour refuser la mention que les députés avaient votée en faveur d’une mention des langues régionales dans la constitution. Pour Mélenchon en effet, l’ordonnance établirait « une priorité publique dans notre pays à la langue française » sur les langues régionales. Lors du débat du 18 juin, plusieurs intervenants favorables à l’amendement anti-langues qui l’a largement emporté au vote, ont invoqué l’ordonnance dans le même sens : selon Ivan Renar, Villers-Cotterêts aurait « institué sous François Ier le français comme langue du royaume », et pour Bruno Retailleau, celle-ci serait le « bien commun de tous les Français depuis l’édit » de 1539. Mais notons bien que les orateurs favorables au vote du parlement, ont répété la même chose. Ainsi du rapporteur de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest qui déclara : « La disposition adoptée par l’Assemblée nationale ne diminue aucunement la place du français dans notre sphère publique, place qui est affirmée depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, laquelle en a imposé l’usage aux parlements et aux tribunaux. De même le Garde des Sceaux Rachida Dati confirma sans sourciller les propos de Renar, pourtant son opposant sur la question de l’introduction des langues dans la Constitution : « Le français est la langue de la République française […] depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ». Même Christine Albanel, apparemment moins mal informée, a déclaré devant le parlement, le 7 mai dernier : « La question de la langue a toujours revêtu une dimension particulière dans notre histoire institutionnelle et politique, depuis que l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 a imposé au Parlement et aux tribunaux l’usage du français contre le latin ». Il s’agit en fait d’une demi-vérité, car si le latin était bien la (seule) langue visée par l’article 111, il n’instituait nullement le « français », au sens où nous l’entendons aujourd’hui, comme langue unique du droit et de la politique. Le seul élu à s’être rapproché de la vérité historique fut en fait le député guadeloupéen Victorin Lurel qui fit le parallèle entre « l’alinéa premier de l’article 2 de la Constitution – « la langue de la République est le français » (« élaboré, rappela-t-il, pour résister à la colonisation par l’anglais ne protège pas vraiment notre langue de cette redoutable concurrence », mais qui « est devenu un verrou très efficace contre les langues régionales »), et « ce qui est advenu de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, destinée à l’origine à s’opposer à l’emploi du latin dans les domaines juridique et commercial ». A part, ce dernier adjectif (l’article 111 ne concernait nullement le commerce), il est vrai que les mots de l’ordonnance qui visaient le latin ont par la suite, mais apparemment pas avant le XVIIe siècle, servi à fonder une politique linguistique ne reconnaissant comme langue administrative et juridique que le seul français, entendu au sens strict.

Un auteur semble avoir beaucoup contribué à faire de cette lecture de l’ordonnance de François Ier, une espèce de lieu commun mobilisable aussi bien par les ennemis des langues régionales que par leurs défenseurs : il s’agit de Ferdinand Brunot, en 1906, dans sa très idéologique Histoire de la Langue française[3]. Et disons d’emblée que tous ceux qui dénoncent dans cette ordonnance une politique linguistique explicitement hostile aux « langues régionales » dépendent entièrement du récit mystificateur de leurs plus farouches adversaires[4]. Brunot en effet, prenant acte du fait que le texte de 1539 dit que les procédures judiciaires devront désormais se faire « en langaige maternel françois et non autrement », à la différence des textes antérieurs qui parlaient de « vulgaire du pays », affirme que le roi entendait ordonner l’ « abandon » des « dialectes » et « patois » : l’ordonnance, « supprimait, même sans le dire, l’usage des idiomes locaux ». Selon lui, l’ordonnance était animée par une forte idée politique : « Les rois avaient désormais jugé que l’unification du parler devait servir à l’unification de la justice, de l’administration et du royaume ».

Or la lecture attentive des deux articles 110 et 111, l’étroite confrontation du texte avec les actes royaux antérieurs et postérieurs du XVIe siècle, l’usage des termes dans la littérature contemporaine et jusqu’à une glose juridique on ne peut plus explicite de l’époque, conduit, comme une série d’études l’a abondamment montré, à rejeter sans appel l’interprétation de Brunot et, avec elle, l’ensemble des affirmations sentencieuses que j’ai citées ci-dessus auxquelles je pourrais d’ailleurs ajouter mille exemples tirés du web. Aucun document ne vient confirmer pour le XVIe siècle l’existence de cette idée politique qui naît peu à peu sous l’Ancien Régime, s’imposera dans la période post-révolutionnaire et demeure en effet aujourd’hui en France un principe intangible.

Une ordonnance contre l’usage juridique du latin

Que dit en effet l’article 111 ? Pour bien en comprendre l’enjeu, il faut l’associer à celui qui le précède :

Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

L’unique langue explicitement visée dans le texte de l’ordonnance est, on le voit, le latin, parce que source d’équivoques, d’ambiguïtés et de malentendus dans l’interprétation des arrêts. En ceci l’ordonnance de 1539 n’innove nullement : les rois de France, œuvrant eux-mêmes dans le sens d’une évolution partout sensible en Europe, ont entrepris dès le XVe siècle une politique de délatinisation des actes juridiques, qu’ils motivent à la fois par un souci de clarté et de précision d’expression que le latin ne permettrait pas ou plus suffisamment, et en même temps par la volonté de rendre intelligibles les actes de justice à tous ceux – les plus nombreux assurément – qui ne connaissent pas la langue de communication savante[5]. Soit par exemple, l’Ordonnance générale de Louis XII sur la réformation de la justice de juin 1510 dont l’article 47 était rédigé comme suit :

« Pour obvier aux abus et inconvéniens, qui sont par ci-devant advenus au moyen de ce que les juges desdits païs de droit escrit ont fait, les procès criminels des dits païs en latin, et toutes enquestes pareillement, avons ordonné et ordonnons ; afin que les témoins entendent leurs dépositions et les criminels les procès faits contre eux que doresnavant tous les procès criminels et lesdites enquestes en quelque matière que ce soit, seront faites en vulgaire et langage du païs où seront faits lesdits procès criminels et enquestes, autrement ne seront d’aucun effet ou valeur »

Les Pays de droit écrit, on le sait, sont les pays de langues d’oc, et le texte de 1510 est on ne peut plus clair, qui stipule que les procès seront faits « en vulgaire » et « langage du pays », c’est-à-dire dans les divers idiomes d’oc. D’ailleurs en 1533, les lettres patentes de François Ier répondant aux remontrances des États de Languedoc tenus à Nîmes deux ans auparavant « enjoignent aux notaires de passer et écrire tous les contrats dans la langue vulgaire des contractants », qui est en l’occurrence le languedocien[6]. Il faut d’ailleurs préciser que la seule langue de droit écrit qui aurait pu être visé par les ordonnances royales, en dehors du latin, était bien les parlers de ceux que certains appelaient (on le verra) les « occitans » ; le breton et le basque n’étant pas utilisés, sauf exception, comme langues juridiques et administratives.[7]

Mais le français était cependant déjà largement présent comme langue du droit dans les pays d’oc, « à côté du langage du pays » et bien sûr du latin, dès les années 1450, et il est fort possible que le « vulgaire » ici supposé soit, en premier lieu, le français. De ce trilinguisme témoigne, entre autres, l’Ordonnance spéciale au Languedoc de Charles VIII en 1490, qui exigeait que l’on renonce au seul latin, s’il est vrai qu’elle stipulait que les enquêtes criminelles devaient être rédigées « en langage français ou maternel ». Que la justice du roi, qui s’exprime en français, préfère sa langue aux autres langues maternelles ou « langues du pays » cela est évident et apparaît bien dans l’Ordonnance spéciale à la Provence de 1535, peu de temps donc avant Villers-Cotterêts, par laquelle François Ier exige que l’on écrive « en françois ou tout le moins en vulgaire », c’est-à-dire en Provençal.

Selon l’interprétation qui demeure aujourd’hui dominante, sinon parmi les spécialistes, du moins partout ailleurs, le texte de 1539 apporterait donc une sorte de révolution en matière de politique linguistique, puisque il affirme que les hommes de loi devront s’exprimer « en langage maternel français ». Mais ce n’est pas pour rien que la plupart des tenants de la lecture idéologiquement correcte omettent le plus souvent l’adjectif « maternel », proprement essentiel, car tout porte à croire que l’expression signifie à peu près, sinon exactement la même chose que « vulgaire et langage du pays ». En effet, rien n’est plus courant que de voir considérer au XVIe siècle le langage français, en tant que langue maternelle des « pays » composant le royaume français, comme une langue plurielle, une langue aux multiples rameaux, entre lesquels la langue de Paris, ou en fait plutôt de la Cour, qui s’impose d’abord comme langue du pouvoir et gagne peu à peu une suprématie culturelle, qui n’est certes pas donnée d’emblée mais se forge au fil du temps.

Les conceptions assemblistes de la langue française au XVIe siècle

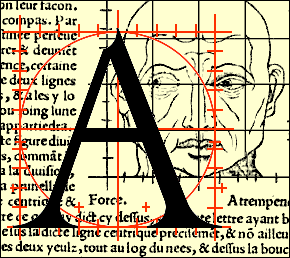

Dans son excellent article, D. Trudeau cite plusieurs auteurs de la première moitié du XVIe siècle qui défendent une conception assembliste de la langue française. Ainsi, Geoffroy Tory, qui se propose de « reduire en art » la langue française, s’appuie sur un parallèle entre la situation de la France et celle de la Grèce ancienne : « Notre lange est aussi facile a reigler et mettre en bon ordre que fut jadis la langue Grecque en laquelle y a cinq diversites de langage, qui sont la langue Attique, la Dorique, la Aeolique, la Ionique, et la Commune […] Tout ainsi pourrions nous bien faire de la langue de Court & Parrhisienne, de la langue Picarde, de la Lionnoise, de la Lymosine, & de la Prouvensalle »[8]. La langue maternelle française pour Tory, « notre langue », est toutes ces langues ensemble, et son projet vise à établir une grammaire qui en décrive les « differences et accordances »[9]. Trudeau se réfère également au picard Sylvius (Jean Dubois, In linguam gallicam Isagwge, 1531), lequel fait l’hypothèse d’un français originel dont on retrouverait les fragments dans les divers dialectes. Le plus approchant de la pureté originelle serait pour lui… le picard, mais il cite aussi le narbonnais, alors que la langue parlée par les « parisienses » lui apparaît comme un idiome corrompu et dégénéré. La même historienne cite aussi Charles Bovelles et son important Traité des langues vulgaires (Liber de differentia linguarum et Gallici sermonis varietate, Paris, 1533). Là encore, le français apparaît comme une langue multiple, un ensemble d’idiomes dont aucun ne peut prétendre être plus « gallicus » que les autres. D’autant plus que Bovelles tend à naturaliser ces différences en soutenant que la prononciation de chacun de ces français est réglée par l’horoscope particulier de la région où elle est parlée. Tous les dialectes sont pour lui sermo gallicus, langue française à part entière[10]. Ces « témoignages, conclut Trudeau, vont dans le même sens : celui d’élargir aux dimensions du royaume le contenu de l’expression langue française, et d’autoriser comme « française » les langues maternelles des diverses provinces »[11]. On pourrait confirmer cette lecture en citant les nombreux auteurs qui invitent à enrichir le français stricto sensu en empruntant des vocables à tous les autres idiomes du royaume ; ceci parce qu’ils ne sont pas perçus comme étrangers, mais comme français late sensu. C’est ce que dit Peletier du Mans dans son Art Poétique : « Le Poète pourra aporter, de mon conseilh, moz Picars, Normans, e autres qui sont souz la Couronne : Tout est Françoes, puisqu’iz sont du païs du Roe ». On le voit, pour Peletier aussi, tout ce qui est parlé dans le royaume est français.[12]

Dans ces conditions on voit mal, en effet, comment l’expression « langage maternel français » pourrait exclure tout ce qui ne serait pas le français au sens strict. Mais d’autres indices viennent corroborer cette interprétation exclusivement anti-latine de l’ordonnance de 1539. D’abord le fait, souligné par Henri Peyre dans sa thèse, qu’il n’y eut apparemment aucune protestation en faveur des parlers d’oc à l’ordonnance de Villers-Cotterêts, alors que des défenseurs de la cause latine se sont eux bel et bien exprimés[13]. Peyre ajoute d’ailleurs que le français n’avait pas besoin des ordonnances royales pour s’imposer ; le processus étant déjà très largement engagé (même si de manière marginale des actes juridiques seront rédigés encore dans les dialectes occitans tout au long du siècle) et ce n’est pas du côté de la contrainte politique et légale qu’il faut en rechercher les causes principales, mais dans l’adhésion, éminemment intéressée, des élites locales à la langue du roi[14]. C’est dans ce mécanisme de sujétion culturelle volontaire ou du moins consentie des élites (qui demeure aujourd’hui parfaitement d’actualité) qu’il faut chercher, dès le XVIe siècle, les raisons de la désaffection pour les langues dites « régionales », qu’une immense partie de la population continuait à pratiquer de manière plus ou moins exclusive. La désaffection culturelle n’impliquait d’ailleurs nullement un renoncement à la pratique et même à la transmission dans ces élites bilingues gagnées au prestige de la langue du roi. Quant aux travaux sur l’évolution des pratiques d’écriture juridique, s’ils vont bien dans le sens global d’une francisation des zones latino-occitanes, rien ne montre que Villers-Cotterêts fut de quelque manière décisive. Si l’on trouve en 1540 un notaire de Lodève qui déclare abandonner le latin et rédiger désormais ses actes en français « le moins mal possible », décision qui semble bien être un effet de l’ordonnance (mais notons bien qui n’implique pas nécessairement qu’il entendit lui-même l’expression « langaige naturel françois » comme signifiant le fançais et non l’occitan), on rencontre l’un de ses confrères rouergats qui passe à l’occitan en invoquant explicitement Villers-Cotterêts.[15]

Geoffroy Tory, Champfleury

Gloses juridiques de l’Ordonnance

Il y a enfin le fait que les juristes du XVIe siècle qui évoquent l’ordonnance ne parlent que de sa portée contre le latin (F. Hotmann, Bourdin, F. de Némond)[16]. Enfin et surtout nous possédons une glose qui vient corroborer cette interprétation. Il s’agit de l’interprétation, postérieure de quelques années, donnée en latin par Pierre Rebuffe, magistrat né à Montpellier, mais qui fut premier président du parlement de Paris. Elle ne saurait être plus claire, aussi la citerai-je assez longuement :

« Pour éviter les ambiguïtés et les obscurités qui se trouvaient dans la langue latine […] Le Roi a édicté que désormais les contrats, procédures, sentences, arrêts et tous autres actes doivent être rédigés en langue vulgaire : comme il est écrit dans le texte « en langaige maternel », et ceci veut dire en idiome du lieu et maternel ; ainsi les français [Galli : français de la zone Oïl] doivent-ils rédiger les actes en langage français [Gallicis verbis] et les Occitans [Occitani] en langue vulgaire, et dans l’idiome propre du pays [patriae] : car s’il en était autrement, si les actes [des Occitans] devaient être écrits en français, l’obscurité serait supérieure. Parce que de nombreux gascons et de nombreux autres gens peu cultivés qui sont sous la juridiction des Parlements de Bordeaux et de Toulouse ne comprendraient pas ce langage français. Et si les actes devaient être écrits ainsi, cette ordonnance n’enlèverait pas les ambiguïtés, mais les accroîtrait plutôt.[…] C’est pourquoi le roi a décidé que ces actes seront rédigés en langage vulgaire maternel ; c’est pourquoi il a dit « Maternel Françoys », parce que ce n’est ni la langue italienne, ni la langue espagnole. Car on dit communément maternelle de la langue du lieu où l’on est né, c’est pourquoi il appelle pour la France, langage maternel, celui qui est parlé dans le pays ; mais il dit « maternel françoys », et non pas simplement « françoys », parce qu’il proclame ne pas vouloir obliger quiconque à se servir du langage français [d’Oïl], mais de celui de son pays, selon les usages des différentes régions de France où ces actes et autres procédures sont faits »

Dernière glose : […] le Français est une langue multiple, par exemple le Français de Paris est, entre les gens de la Cour, caractérisé par son exactitude, alors qu’il n’en est pas de même parmi les gens du peuple, chez les Poitevins, les Saintongeais, les Normands et les Picards le Français est en usage, mais assez grossier ; de ce fait, ce texte explique qu’il suffit que les actes soient conçus en termes vulgaires, selon le langage maternel, et il suffit qu’il soit maternel, même s’il n’est pas Français [d’oïl], car le texte dit « Maternel françoys », non pas seulement « françoys », parce que dans toute la France que ce soit en Auvergne, en Gascogne ou dans tout autre pays de langue d’oc, le langage qui y est parlé est « françoys maternel ». Ce n’est en effet ni un langage maternel « Espagnol », ni un langage maternel « Anglais ». Et c’est ainsi que l’on comprend cette ordonnance. »[17]

Le syntagme « langage maternel français » recouvre donc pour Rebuffe, juriste autorisé s’il en fut, potentiellement toutes les langues parlées dans le royaume, sachant qu’elles comprennent de multiples variétés, tant il est vrai que, même à Paris, la cour et le peuple ne parlent pas de la même façon. Mais Rebuffe sait aussi que l’ordonnance concerne le droit écrit, et qu’il n’y a pas cent mille langues écrites du droit, et que la controverse pourrait porter tout au plus sur des actes juridiques rédigés par ceux qu’il appelle les « occitans », et dont il ne dit pas d’ailleurs qu’ils parlent la même langue, se contenant manifestement de reprendre la partition de Dante entre pays d’oïl et pays d’oc. En tout cas, selon lui, l’ordonnance ne saurait concerner que le latin et virtuellement des langues non maternelles du royaume si on les utilisait comme langues juridiques, ce qui était à l’époque une pure hypothèse formelle. Il apparaît en tout cas, à la lumière de ce commentaire, moins absurde d’invoquer Villers-Cotterêts, comme ce fut par deux fois le cas dans un passé récent, pour s’opposer à des actes juridiques rédigés en Anglais, que de le faire jouer contre les langues régionales.[18]

La prééminence du français

Cependant, comme le fait remarquer Trudeau, il est raisonnable de penser que si Rebuffe s’est arrêté de manière aussi argumentée et insistante sur l’article 111, c’est qu’il existait probablement déjà une interprétation opposée à la sienne, que l’on peut légitimement estimer minoritaire, dans la mesure où nous ne possédons pas de texte pour l’attester. L’historienne associe en tout cas cette position probable, qui selon lui se serait développée au cours de la deuxième moitié du siècle, à l’anecdote rapportée par Ramus en 1572 (Gramere), souvent rappelée depuis Brunot, des députés de Provence[19]. Ceux-ci se seraient présentés à François Ier pour protester contre la décision du roi les obligeant à plaider en français. Le roi les auraient laissé patienter de longs mois en leur faisant savoir qu’il ne voulait pas être haranguer en une autre langue que la sienne, de sorte qu’ils finirent par traduire leur remontrance dans le français qu’ils avaient fini par apprendre à la Cour. Le roi leur aurait délivré la morale de l’histoire : « qu’il estoit bien seant, combien que le langaige demeurast a la populasse, neantmoins que les hommes plus notables estans en charge publicque eussent, comme en robbe, ainsi en parolle quelque praeeminence sur leurs inferieurs ». L’anecdote ne paraît posséder aucun fondement historique (d’autant plus que les juristes méridionaux étaient plutôt attachés au latin), et semble dater de la deuxième moitié du siècle, lorsque, comme le fait remarquer Trudeau, « on constate la poussée d’un mouvement de dénigrement des langues régionales »[20]. Celui-ci ne fera que s’amplifier, au cours des siècles suivants, mais l’anecdote est aussi très éclairante sur un point fondamental : elle ne fait état que de la « bienséance » des « hommes plus notables », lorsqu’ils plaident ou haranguent le roi, et nullement de la « populasse » dont, au contraire, le roi les enjoint de se démarquer en parlant français, langue noble par excellence, puisque elle est celle du roi et la cour. Cette histoire montre la puissance symbolique en même temps que réelle (il faut la parler pour participer au jeu politique, être reconnu comme un partenaire crédible, etc.). On est, on le voit, au plus loin du quelconque politique linguistique cherchant délibérément à imposer une unité linguistique sur l’ensemble du territoire, ce dont du reste, comme le fait remarquer S. Soleil en conclusion de son article les révolutionnaire dénonceront avec la plus grande véhémence[21]. Mais il faut croire que nos jacobins d’aujourd’hui se sont réconciliés avec l’Ancien Régime, s’il est vrai qu’ils n’hésitent pas à invoquer les édits royaux comme arguments d’autorité, fût-ce à contresens.

Jean-Pierre Cavaillé

[pour une nouvelle réflexion, que j'espère plus approfondie que celle-ci, voir sur ce blog:

[1] Voir surtout : Henry Peyre, La Royauté et les langues provinciales. Thèse de doctorat, Paris, les Presses modernes, 1933, ch. 2 ; Pierro Fiorelli, « Pour l’interprétation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts », Le Français moderne, t. XVIII, 1950, p. 277-288 ; Danielle Trudeau, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts et la langue française : histoire ou interprétation ? », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XLV, 1983, n° 3, p. 461-472 ; Sylvain Soleil, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ? », Colloque de Rennes des 7 et 8 décembre 2000, Langue(s) et Constitution(s) ; Paul Cohen, « L’imaginaire d’une langue : l’État, les langues et l’invention du mythe de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à l’époque moderne en France », Histoire Épistémologie Langage, XXIV/XXV-1, 2003, p. 19-69.

[2] Une chose étonnante est d’observer que les ouvrages récents d’histoire de la langue les mieux informés et qui critiquent à ce titre l’interprétation jacobine extrémiste de l’ordonnance (fruit d’une politique concertée d’unification linguistique du royaume), mais en tentant de laisser malgré tout la plus grande chance à sa lecture minimale (il se pourrait quand même que l’ordonnance ait cherché à exclure les langues régionales des documents juridiques, ce que rien ne permet pourtant d’affirmer). Voir par exemple les questions laissées à dessein ouvertes par G. Siouffi, dans un ouvrage récent et du reste fort riche d’informations non seulement sur le français mais aussi sur les langues régionales : « Concernant cette ordonnance précise, l’hésitation est venue du fait que, alors que les édits précédents proposaient de choisir entre « françois » et « vulgaire » local, les deux expressions se trouvaient dorénavant réunies en un « langage maternel françois » qui forme une expression synthétique bien étrange. Faut-il considérer que, dans le royaume, le « françois » d’Ile-de-France était désormais le « langage maternel » de tout le monde, ou de la majorité ? Y avait-il là une manière de s’opposer, non plus seulement au latin, mais aussi aux vernaculaires locaux ? Comme certains ont pu le noter, l’expression « langage maternel françois » est tant soit peu contradictoire à l’époque, si l’on prend en compte la réalité de l’usage des patois [sic] ; à tout le moins, elle ressemble assez à un « coup de force ». […] Aujourd’hui, peu de commentateurs estiment que les auteurs du traité ont conçu celui-ci comme un instrument d’unification linguistique, à la manière révolutionnaire. […] Sans nul doute, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a entériné la véritable utilité qu’il y avait à s’exprimer en français », in A. Rey, F. Suval, G. Siouffi, Mille ans de langue française. Histoire d’une passion, Paris, Perrin, 2007, p. 465-467.

[3] Histoire de la langue française des origines à 1900. Tome II. Le XVIe siècle, Paris, A. Colin, 1906, p. 30 sq.

[4] C’est curieusement le cas, par exemple de M. A. Brun, entièrement dépendant de Brunot sur ce point (il écrit : « Ce qu’il y a de décisif, de cassant dans les termes de l’ordonnance, semble avoir été prémédité pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté d’interprétation » (Recherches historiques sur l'introduction du français dans les provinces du midi, 1923, p. 466), alors même que ces amples Recherches historiques tendent ponctuellement à démentir cette thèse, comme l’ont remarqué Peyre (op. cit., p. 67 et 76) et Fiorelli (« nul ne trouvera dans les Recherches historiques citées, ouvrage d’ailleurs si riche et si bien documenté, un seul exemple où la promulgation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ait déterminé directement et immédiatement la substitution du français à quelque idiome régional dans l’usage juridique », art. cité, p. 287). Déjà Lucien Febvre en son temps avait critiqué la position de Brun, qui voit dans l’ordonnance, un « acte politique décisif » : « Je suis toujours un peu éberlué, je l’avoue, par la simplicité schématique de telles explications » ; « Le monde méridional n’a pas obéi au cri d’un héraut lisant, après trois appels de trompette, devant les populations prosternées, l’ordonnance de Villers-Cottrêts. Il s’agit d’absorber, pour ainsi dire, comme on le doit, ce rôle du pouvoir politique, ce rôle de la monarchie française et de ses agents dans le rôle encore plus vaste et plus important, de la civilisation française » « Politique royale ou civilisation française ? », Revue de Synthèse historiques, XXXVIII, 1924, p. 46. Il y aurait cependant aussi beaucoup à dire sur la notion de « civilisation française » telle que l’a construit Febvre et qui permet d’escamoter, ou du moins de faire passer au second plan, les rapports de pouvoir, à travers lesquels en effet le français acquiert un immense prestige symbolique et s’impose tout au long de la deuxième moitié du XVIe et des siècles suivants, comme une langue supérieure et meilleure (parce que parlée par la Cour, etc.). Brun, dans un article bien postérieur, continuera cependant à soutenir la thèse de l’existence d’un dessein politique d’exclusion des langues régionales par le pouvoir central, ce qui, encore une fois, est tout à fait abusif concernant le règne de François 1er et l’ordonnance de 1539 (« En langage maternel françois », Le Français moderne, XIX, 1951). Cette vieille thèse est en tout cas reprise de nos jours encore sans aucune distance par plus d’un linguiste et non des moindres. Citons, avec Sylvain Soleil, au moins Henriette Walter : « désormais, le latin est exclu, mais les dialectes le sont aussi », Le Français dans tous les sens, Paris, 1988, p. 88 et Claude Hagège : « Si l’on peut dire que quatre ans plus tard, en 1539, François Ier proscrit tout retour à l’état ancien, c’est dans la mesure où il n’est plus question alors de laisser un choix entre le français et le latin, ni entre le français et le dialecte local », Le français — Histoire d’un combat, Paris, 1996, p. 51-52. Sans parler des militants de la cause des langues régionales… Voir, encore récemment, Georges La Bouysse, Histoire de France l’imposture. Mensonges et manipulations de l’histoire officielle, IEO, 2007 : « La « paix française » c’est aussi la centralisation administrative sur Paris et l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539 par François Ier qui fait du « langage maternel françois » la seule langue obligatoire dans tous les actes judiciaires », p. 29. Dans la même page, la politique de François Ier est gratifiée du vocable de « totalitarisme », ce qui n’a aucun sens (le totalitarisme est tout autre chose que la monarchie, même absolue, et celle de François 1er, du reste, était loin de l’être)… Il me semble que de telles outrances desservent complètement la cause qu’elles se proposent de défendre.

[5] Sur l’évolution générale dans laquelle s’inscrit les ordonnances des rois de France, voir l’article très éclairant de Fiorelli, op. cit. Dans son Commentaire (voir infra), Pierre Rebuffe écrit : « Art. 5 – De même Louis XII a ordonné que les procès criminels seraient instruits dans la langue commune du pays pour faciliter aux captifs, aux prisonniers et aux accusés la défense qui leur deviendrait impossible autrement. Art. 6. – Pareillement, le même roi a ordonné que toutes les preuves, témoignages, attestations, en matières civiles et criminelles se fassent en langue vulgaire et dans le parler commun du pays, afin que les témoins puissent comprendre les dépositions et pour faire écarter les faux-témoignages…», cité et traduit par H. Peyre, ibid., p. 71.

[6] Cité par Brun, Recherches historiques, op. cit., p. 269.

[7] Sur ce point l’article de S. Soleil, par ailleurs très bien informé, semble erroné, qui évoque le basque comme langue juridique dans le Béarn, sur la foi de Brunot. Il y a de toute façon une distinction fondamentale, que personne ou presque ne fait, entre la langue de rédaction des actes et la langue effectivement parlée en justice, car il va de soi que témoins et accusés ne pouvaient que s’exprimer dans les langues qu’ils connaissaient. Peyre évoque en particulier la Bretagne, où le français était utilisé avant le rattachement à la couronne, mais associé au Breton comme langue de communication orale dans les tribunaux.

[8] Paris, 1529, p. V. Lorsqu’à la fin du siècle suivant, Charles Perrault, dans son Parallèle des Anciens et des modernes , reprend la question de la diversité linguistique en Grèce ancienne et dans la France moderne, la perspective est radicalement transformée : « Que vous semble, Monsieur le Président, de cette variété de dialectes dont Homère s’est servi ? Serait-ce une belle chose de voir un poème français orné de mots picards, gascons, normands et poitevins ? ». Et le président répond : « La différence est grande. Il n’y a en France que le pur français, ou pour mieux dire, que le langage de la cour, qui puisse être employé dans un ouvrage sérieux ; parce qu’il en est dans un royaume du langage comme de la monnaie ; il faut que tous les deux pour être de mise soient marqués au coin du prince. Il n’en était pas de même chez les Grecs, où les États n’ayant point de subordination les uns aux autres, les différents idiomes étaient en quelque sorte également bons et recevables », 1692, reprint Slatkine, 1971, p. 113-114.

[9] Cf. Trudeau, art. cit., p. 466-467.

[10] Ibid, p. 467-468.

[11] Et elle ajoute cette importante précision « sur le plan strictement linguistique, cette conception ne marque pas un recul, comme on pourrait le croire : bien au contraire, il semble que ce soit précisément par la prise de conscience de la diversité de la langue française que ce soit opérée, au niveau idéologique, la séparation définitive entre le latin et le français », Trudeau, art. cit., p. 469.

[12] Peterier du Mans, Art Poëtique d’Horace, Paris, 1545, p. 40. Voir aussi, Ronsard, Abbregé de l’Art poetique françoys, éd. Pléiade, p. 1177 ; Voir encore la très intéressante citation de Henri Estienne désignant la diversité linguistique sous le terme de « dialectes », qui mériterait une longue analyse socio-linguistique : « J’ay comparé nos dialectes aux maisons qu’un homme fort riche ha aux champs, desquelles il fait conte […] la richesse de nostre langue consistant en diverses choses, entre lesquelles […] sont les dialectes. », Precellence du langage françois, préface.

[13] Peyre cite notamment, Jean Constantin, avocat au parlement de Bordeaux, qui déplore la déchéance et l’avilissement du droit dans les langues vulgaires et F. de Némond qui répond aux objections de ceux qui disent que si le droit devenait français, « les femmes y voudront étudier la chose publique », op. cit., p. 79.

[14] Peyre, chap. 2 qui va dans le même sens que L. Febvre sur ce point, art. cité.

[15] Jean-Paul Laurent, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et la conversion des notaires à l’usage exclusif du français en pays d’oc », Lengas, 26, 1989, p. 59-94). Pour le cas du notaire de Lodève, Laurent précise qu’il s’agit d’un cas tout à fait isolé, art. cit., p. 74. Du notaire de Penne, François Cambefort, J.-P. Laurent cite les mots suivants, expliquant son abandon du latin au profit de l’occitan : « … après que me venc a notissa la publication de las ordonnansas per lo Rey nostre senhor… sus lo fais de la justissa, a Tholosa publicadas » (« après que je vins à connaissance de la publications des ordonnances du roi… sur la charge de justice, publiées à Toulouse »), ibid. p. 71. Il est intéressant de noter que cette citation, qui montre la grande rigueur de la graphie en zone occitane encore à cette date, est massacrée par Gilles Siouffi qui la reprend (pas moins de 4 fautes pour ces quelques mots !), Mille ans de langue française…, Perrin, 2007, p. 466. Le même article de Laurent renvoie également à Brun (Recherches…, op. cit., p. 255), qui « a cité des cas identiques relevés par lui en Rouergue ; il y a vu des erreurs d’interprétation qu’il assure avoir été rapidement rectifiées par les notaires ». Toute la question est de savoir si ce sont vraiment des erreurs ; question que ne pose pas Laurent qui étrangement tient pour acquise l’exclusion de la langue d’oc par la lettre de l’art. 111 sans apparemment connaître la discussion dont je me fais ici l’écho. Pourtant toute son étude, fondamentale, qui étudie les pratiques effectives des notaires, vise à montrer que l’ordonnance n’a eu quasiment aucun effet direct et immédiat sur l’abandon de l’occitan, à la fois déjà entrepris depuis longtemps, et loin de s’achever dans ces années : « il apparaît exagéré, et dans quelques cas tout à fait illusoire, d’attribuer aux prescriptions de Villers-Cotterêts la vertu d’avoir francisé les écritures en pays d’oc, ne fût-ce que dans la pratique notariale. Il n’y a pas eu réellement de révolution linguistique du fait de l’ordonnance », ibid., p. 73.

[16] « Il est remarquable que F. Hotmann, de même que Rebuffe et Bourdin, insistent sur les inconvénients de l’emploi du latin dans l’administration de la justice. Si l’ordonnance avait interdit l’emploi des vulgaires, ces auteurs n’auraient pas manqué de relever que les inconvénients subsistaient », Peyre, op. cit., p. 78. Le seul contre-exemple, mais très tardif (début du XVIIe siècle), est fourni par les additions de Fontanon à la Paraphrase sur l’Ordonnance de 1539 due à Bourdin (1549), qui contredisent de fait la lecture de celui-ci et présentent explicitement, pour la première fois (du moins dans la littérature connue à ce jour), l’interprétation qui construira le mythe de Villers-Cotterêts comme édit « anti-patois » : « ce mot de françois y est ajouté pour montrer que l’on ne doit faire lesdites expéditions en langage du païs auquel elles se font comme il avait été ordonné par le Roy Louis XII, en son ordonnance de l’an 1512 (1510) art. 47, laquelle est abrogée par la présente avec grande raison… ».

[17] « … Rex propter ambiguitates, et obscuritater vitandas, quae in sermone Latino erant, tum quod multis modis unium et idem verbum acciperetur, tum etiam quod Latine volontes, et eleganter, totam obtenebrabant sententiam, verbum alio tendens conscribentens ; adhaec quod etiam quidam veterani iudices linguae Latinae obliti, vocabula iuxta Gallicum sermonem sibi confingebant, et illa nin intelligebantur, quod non essent Graeca, Latina, nec vulgaria : ideo super interpretatione istorum verborum diu litiagabatur ; ob id Rex hic statuit, ut deinceps verbis vulgaribus patriae concipiantur tam contractus, processus, sententia, Aresta, quam alia omnia : ut in textu scribitur. En langaige maternel. Et sic vernaculo et materno idiomate, unde Galli Gallicis verbis debent conscribere instrumenta, Occitani verbis ibidem instrumenta concipi deberent, maior esset obscuritas. Quia Vascones multi, et alii rustici sub senatu Burdegalensi degentes, et Tholosano, non intelligerent illud idioma Gallicum. Et si sic instrumenta concipi deberent, non tolleret haec ordinatio ambiguitates, sed potius induceret… Unde Rex statuit quod vulgari sermone et patrio haec conficiantur, ideo dicit, Maternel Françoys, quia non Italo sermone, vel Hispano, nam mater communiter est nata in Francia, ideo maternum sermonem vocat, quo utitur patria : sed dicit Maternel Françoys, non simpliciter, Françoys, ut declaret nolle astringere quemcumque uti Gallico sermone, sed vulgari patriae, prout ea regio Galliae utitur, in qua regione ista instrumenta, et alia fiunt.

[…] multiplex est Gallicus sermo, videlicet sermo Gallicus Parisiiis inter curiales exactus, inter populares non ita, apud Pictones, Xantones, Normanos, et Picardos est Gallicus usus, sed aliquantum rudis, ob id iste textus elucidat sufficere actum conceptum esse vulgaribus verbis, secundum sermonem maternum, et sufficit quod sit maternus, licet non Gallicus. Sed textus dicit maternel Françoys, non Françoys simpliciter, quia in tota Francia, Arvernia, Vasconia, et lingua Occitana homines loquuntur Françoys maternel. Non Espagnol maternel, ne Angloys maternel, ut superius dixi. Et ita intelligetur haec ordinatio. », Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias, traité Ut contractus, testamenta, sententiae, et alii omnes actus Gallicis concipiantur verbis, 1, 1-2, Lyon, 1580-81, Lyon, 1599, t. II, p. 574. Pour la traduction je modifie et complète celle que propose Peyre, ibid.

[18] « 450 ans plus tard, elle [l’ordonnance] est encore visée par la Cour de cassation pour décider qu’un mémoire en défense doit être rédigé en français (1986) ou pour casser un arrêt qui avait repris une clause américaine sans la traduire (1989) », Sylvain Soleil, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ? », art. cité.

[19] Ramus, Gramere, Paris, A. Waechel, 1572, p. 49-50.

[20] Art. cité, p. 465. Trudeau renvoie entre autres en note à Peletier du Mans, qui écrit que les dialectes « sentent le terroir », Apologie à Louis Meigret, in Dialogue de l’ortografe et prononciation françoese, 1550. Mais il y aurait bien d’autres textes à citer.

[21] S. Soleil cite opportunément Barrère : « Dans la monarchie même chaque maison, chaque commune, chaque province, était en quelque sorte un empire séparé de mœurs, d’usages, de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin d’isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, d’empêcher les communications, d’arrêter la simultanéité des pensées et l’identité des mouvements. Le despotisme maintenait la variété des idiomes... », Rapport du comité de salut public sur les idiomes, in M. De Certeau D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois, Paris, Gallimard, 1975, p. 296. La conclusion de S. Soleil, sur ce point, est que, sous l’Ancien Régime, « les mesures à l’égard des parlers provinciaux ont recherché, au coup par coup, l’unité politique en respectant la diversité culturelle ». Quant à moi, je parlerai plutôt d’une conception du pouvoir, de la société et du territoire, qui se transforme d’ailleurs substantiellement entre François Ier et Louis IV, mais qui ne me semble avoir aucun rapport avec ce qu’aujourd’hui nous appelons « diversité culturelle ».

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F77%2F115864%2F127947034_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F11%2F115864%2F125629362_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F97%2F115864%2F125525639_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F98%2F115864%2F123537864_o.jpg)